Дмитрий Сарабьянов. «Иван Пуни»

В малой серии «Художники русской эмиграции» издательства «Искусство — XXI век» вышло репринтное издание книги академика Дмитрия Сарабьянова — первое в нашей стране исследование, посвященное Ивану Пуни (1892–1956), одному из мастеров русского авангарда, «итальянца по происхождению, француза по паспорту, русского по духу». В России имя Пуни долгое время было известно лишь специалистам, знатокам живописи, а его творчество в целом — как явление русского и европейского искусства — оставалось неисследованным. Книга «Иван Пуни» восполняет этот пробел и заново открывает читателям творческое наследие талантливого мастера.

«Личность Ивана Пуни необычайно симпатична, — пишет Дмитрий Сарабьянов. — Он не стремился поразить мир, как это делали другие петроградские и московские авангардисты, не пытался всюду быть первым, не выдвигал каких-то неосуществимых идей. Его увлечения никогда не доводили его до крайностей. В своем творчестве он полагался на интуицию, которая никогда его не подводила, но не забывал и о рациональном начале, находя между ними некое равновесие. Он не поддавался обольщениям, которые исходили от вожаков авангардного движения, догадывался о тех противоречиях, с которыми было связано все движение новейшего искусства, но не отказывался от его достижений, а стремился преодолеть противоречия изнутри…»

В рубрике «Книжное воскресенье» журнал об искусстве Точка ART публикует отрывок из первой главы — «Петербург — Петроград».

…Середина 1910-х годов была отмечена целым рядом важных событий художественной жизни, в которых деятельное участие принимал Пуни. В этот период обозначился крутой поворот и в самом его творчестве. Когда сопоставляешь работы художника 1914–1916 годов с последними к тому времени новшествами европейского авангарда, создается впечатление, что Пуни хочет приобщиться ко всему новому, что обнаружило себя и в российском, и в западноевропейском искусстве. В 1914 году он использует коллаж; тогда же в его картинах появляются надписи — буквы и слова. Оба эти приема еще только появились во французском искусстве и стали применяться в русском. Пуни включает в свои композиции «готовые вещи» — реди-мейд — сразу вслед за Марселем Дюшаном, который лишь за год до этого показал на выставке свои «Велосипедное колесо» и «Писсуар». В 1914–1915 годах мы находим в произведениях Пуни эффект алогизма, который сблизил его с Малевичем.

Эти произведения можно обозначить как закономерное проявление русского кубофутуризма. В те же годы художник пробует свои силы в скульптоживописи, что ставит его рядом с Татлиным, Клюном, Розановой, Поповой и одновременно свидетельствует о знакомстве с опытами Пикассо, Архипенко (мастерскую которого в Париже Пуни посетил в 1912 году) и с работами других русских и французских современников.

Тогда же происходит знакомство с супрематизмом и начинаются опыты в этой области. Супрематизм и скульптоживопись совмещаются, рождая целый цикл трехмерных произведений, к которым делаются многочисленные эскизы. Многие из работ подобного типа были утрачены, но наличие эскизов позволило позднее реконструировать эти скульптоживописные конструкции.

Графика Пуни знала в это время и другие варианты. Речь идет о тех городских пейзажах или интерьерах, которые в дальнейшем, во второй половине 1910-х годов, займут большое место в творчестве художника и в истории русского искусства обозначат себя как типичное явление петроградской графики — рядом с работами Лебедева или Козлинского.

Все эти различные варианты творчества Пуни умещаются в одном пространстве. Мы не имеем оснований характеризовать подобное многообразие как проявление эклектики. Скорее, это активный поиск той системы, которая может стать адекватной натуре мастера. Добавим, что всем перечисленным выше сферам творчества присущи постоянные особые качества, свойственные индивидуальности Пуни, — его остроумие, тяготение к метафоричности, острота живописной и графической выразительности.

В этом отношении показательны картины 1914 года, экспонированные на выставке «Трамвай В», и особенно работы 1914–1915 годов, фигурировавшие на «0,10». Эти работы, либо сохранившиеся до нашего времени, либо известные нам лишь по старым воспроизведениям, а иной раз лишь по каталожным названиям или предварительным альбомным наброскам, отмечены жадным интересом художника к новым, неведомым до этого — особенно в русском искусстве — живописным и композиционным приемам.

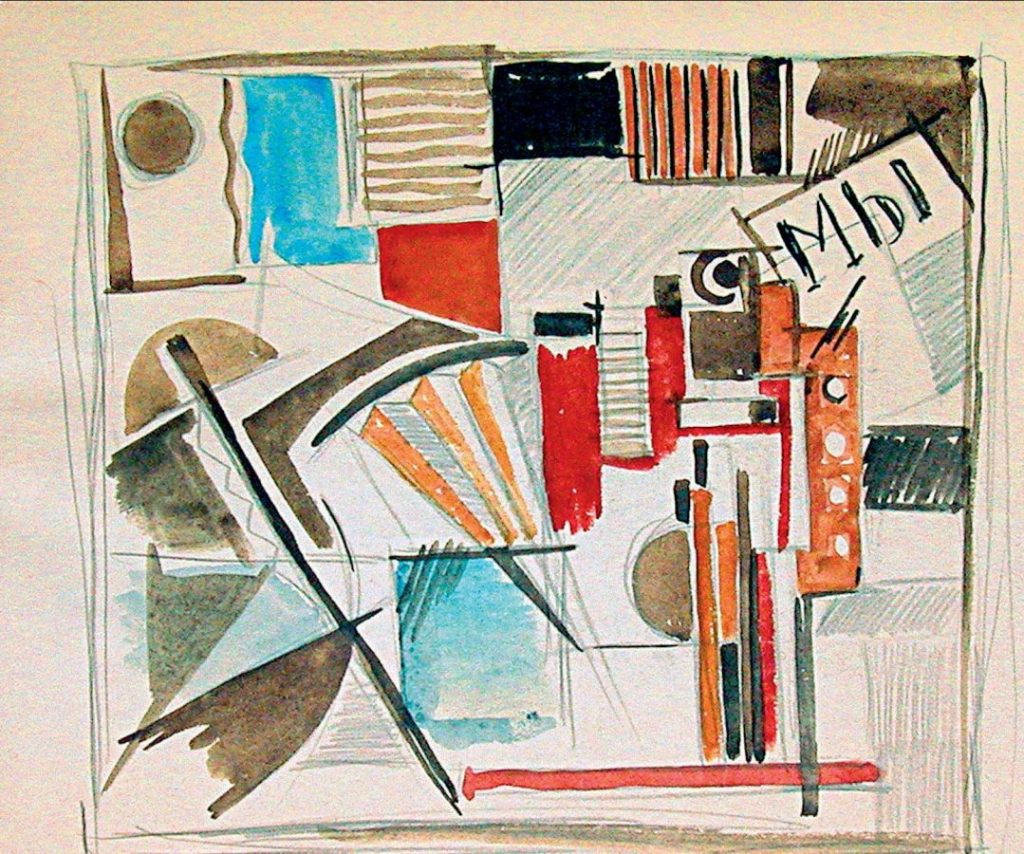

В полной мере это касается двух дошедших до нашего времени живописных работ 1914 года, хранящихся в Русском музее в Санкт-Петербурге, — «ГАРМОНИКА» и «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». В «Гармонике» сопоставляются изобразительные элементы, соответствующие некоторым частям этого музыкального инструмента и достаточно подробно передающие его строение и формы, или ничего не изображающие, или смутно напоминающие реальные предметы, а подчас и совсем не связанные с конкретным миром вещей — как бы беспредметные. Они сопряжены друг с другом и составляют некую целостность, в которой нет противоречия между реальным и нереальным. Столь же органично сочетаются деревянные вставки с живописной фактурой. Рядом с кусками натурального дерева, органично включенного в композицию, наклеенного на холст и поэтому выступающего за пределы его поверхности, располагаются живописные изображения деревянных деталей музыкального инструмента. Эти детали имитируют деревянную фактуру. Происходит некое соревнование между реальным и иллюзорным. Но оно завершается установлением гармонического равновесия между выпуклым и ровным, выкрашенным и натуральным, предметным и беспредметным. Пуни намеренно усложняет конструкции самой гармоники. Она разрастается, присваивает себе чужие формы, усложняется в своей ритмике и как бы готова «соревноваться» с органом. Здесь происходит подготовка фантастической конструкции того музыкального инструмента, который через несколько лет появится у Пуни в его знаменитой картине «СИНТЕТИЧЕСКИЙ МУЗЫКАНТ».

В «ГАРМОНИКЕ» проявляется внимательное отношение художника к деталям. Не все они поддаются разгадке. Почти ни одна не доведена до полной наглядности. Они намекают на что-то, но намек до конца не раскрывается. В верхней части картины мы угадываем контуры рамы — видимо, от картины, висящей на стене, что позволяет нам предполагать, что дело происходит в интерьере. Белая вертикальная полоса, возможно изображающая деревянную притолоку двери, подтверждает это предположение. Рядом с ней мы находим фигурку человека, верхняя часть которой заслонена какой-то деревянной деталью. Видны лишь ноги. Они сдвинуты, напряжены. Так может стоять человек, играющий на гармони. Разумеется, это предположение достаточно фантастично. Но дело в том, что Пуни рассчитывает на воображение зрителя. Поверхность картины испещрена разного рода знаками. Здесь и скрипичный ключ с несколькими нотными обозначениями, начатые и недописанные слова, кнопки клавиатуры гармоники.

Лишь слово «мы» написано полностью, а буквы «коле» позволяют догадываться о том, что не дописано слово «колесо». Остальное расшифровке не поддается. Такой прием уже был знаком русской живописи, которая заимствовала его из парижской практики и успешно использовала на свой лад. Пуни привлекал эффект ребуса, подлежащего разгадке. Он любил неожиданные повороты текста, часто играющего в его картинах важную роль, иногда отождествляясь с названием. Текст дополнял концепцию — даже в тех случаях, когда оставался для зрителя неразгаданным. Он подключал живописный образ к литературной канве, оставлял зрителя один на один с загадкой. Эта игра с текстом свидетельствовала о том, что живопись воспринимала некоторые свойства литературы — и в частности поэзии. В текстах, ставших в ряде случаев частью живописного произведения, слышен отзвук поэтических опытов 1910-х годов — заумной поэзии Хлебникова, Кручёных, Бурлюка, почтительного отношения к «самовитому слову», к самоценной букве. Пуни разрабатывал эту новую для русской живописи задачу в союзе со многими другими художниками того времени, хотя и проявил собственную изобретательность. В «ГАРМОНИКЕ» мы сталкиваемся лишь с первыми его шагами на этом пути.

«ГАРМОНИКА», как и «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА», позволяет говорить о том, что Пуни присоединился к направлению, которое в середине десятилетия получило наименование кубофутуризма и имело к тому времени за спиной двух—трехлетний опыт. Само понятие кубофутуризма возникло в результате слияния в одно сообщество живописцев-кубистов и поэтов-футуристов.

Но это внешнее соединение двух новых направлений подкрепилось внутренним союзом — он возник именно в России, хотя готов был обнаружить себя и в других странах, например, во Франции. Русские живописцы соединили футуристическую энергию, волю к движению с конструктивностью, которую содержал в себе кубизм. Особенно последовательным реализатором этого направления был Малевич, создавший в 1912 году своего «Точильщика», а в 1913 — «Даму на остановке трамвая», не говоря о большом количестве картин подобного типа. В «Точильщике» следы футуризма оказались более наглядными. В «Даме» кубистическая ориентация стала доминирующей, а футуристический опыт преломился в многоаспектности восприятия мира, в соединении разновременных и разнопространственных планов. Пуни оказался ближе к последнему варианту. Правда, в сравнении с Малевичем, он не так последовательно разработал эту многоаспектность, но зато постарался сохранить сложность живописного постижения реальности, пусть разложенной на составные части. В его «ГАРМОНИКЕ» значительная часть холста по контрасту с раскрашенными деревянными деталями отмечена свободой движения цвета, гармоничностью сочетания цветовых пятен, равновесием коричневого, синего, белого, серого, иногда контрастирующих и рождающих оттенок драматизма, но не настолько, чтобы разрушить единство.

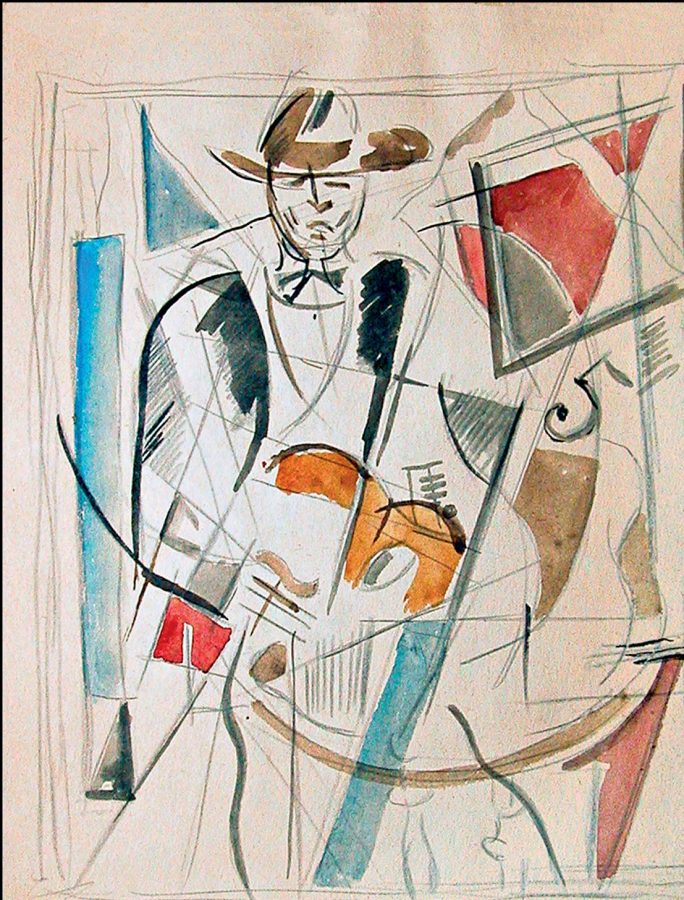

Еще более отточена и изысканна в своих цветовых соотношениях другая картина — «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Портретная задача расходится здесь с изобразительной, приобретая метафорический характер. Соответствия модели художник ищет в цветовых и ритмических сочетаниях, а не в воспроизведении реального человека. В одном из газетных отчетов об упомянутой выше лекции Малевича и Пуни обозреватель рассказывает о том, как Пуни толковал перед публикой свои картины, в частности «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ». Он демонстрировал некоторые детали картины — «линию кувшина, линию венского стула» и тут же получил вопрос от одного из слушателей: «А где жена-то?» Что ответил художник на этот вопрос, в отчете не упомянуто. Линии женской фигуры или лица в картине угадываются с большим трудом, хотя многие детали и формы что-то напоминают, могут вызвать ассоциации с различными предметами. Скорее, это намек на некий мир вещей, окружающих «модель».

И даже в большей мере — мир ритмов и форм, красочных сочетаний и цветовых взаимоотношений. По тонкости этих взаимоотношений картина, пожалуй, превосходит другие произведения художника 1910-х годов. Пусть в «ПОРТРЕТЕ ЖЕНЫ» французский живописный опыт запечатлен более отчетливо, чем русский. Это не снижает достоинств «портрета». Ведь перед русскими живописцами стояла задача освоить этот опыт — даже присвоить его. В данном случае присвоение состоялось. Пуни удалось соединить живописную изысканность с принципом алогичного, абсурдного воплощения образа, типичного для кубофутуристических картин Малевича 1913–1914 годов. В «Даме на остановке трамвая» тоже нет главной героини. Правда, свидетельства самой ситуации, в которой происходит ожидание трамвая, как бы предоставлены зрителю в разных частях холста. В некоторых других картинах Малевича таких свидетельств еще меньше. У Пуни их совсем мало, и к тому же они представлены фрагментарно и обрывочно. Молодой петербуржец подхватывает открытия Малевича. Но парижская живописная артистичность оказывается для него ничуть не менее, а то и более важной целью. На этот раз Пуни не нарушает поверхности холста каким-либо вмешательством инородного материала. Фактура его картины ровная. Нет не только деревянных наклеек, но и красочных «наростов», которыми так охотно пользовались — тоже вслед за французами — многие русские авангардисты. Цвет и мазок становятся главным средством его пластической концепции. Желтые, коричневые, зеленые краски как бы колеблются, приближаясь друг к другу или отдаляясь и предопределяя то подвижное равновесие, которое в целом характерно для «портрета». Но главную роль берут на себя серо-синие (местами — голубые) и розовые. Синие составляют основу фона; они рассыпаны по всему холсту; они рисуют знаки — кружки, некие подобия букв, «линию кувшина» — и покрывают большую часть поверхности холста. Розовым обозначен лишь вытянутый треугольник в центре холста, выделяющийся прозрачной чистотой цвета. Можно предположить, что он-то и составляет смысл цветовой метафоры.

Рядом с этими двумя более или менее традиционными не только для французской, но и для русской живописи картинами на выставке «Трамвай В» были показаны художником произведения, отличительными техническими особенностями которых явилось использование коллажа. Речь идет прежде всего о картинах «НАТЮРМОРТ» (1914, местонахождение неизвестно)16 и «САПОГИ И СТУЛ» (1914, не сохранилась). Последняя работа до нашего времени не дошла, но мы имеем о ней представление по воспроизведениям в старых журналах.

В обоих произведениях главным материалом для коллажа является бумага — обрывки газет, обои. Эти две картины, имея в своей материальной основе одни и те же технические средства, тем не менее отличаются друг от друга концепционно. «НАТЮРМОРТ» достаточно традиционен. Написанный маслом стакан на блюдце, поставленный на плоскость стола, — извечная «модель» натюрморта и старого, и нового времени. Их было довольно много и в парижской живописи, и в современной Пуни русской — у «бубновых валетов», у Петрова-Водкина, у реалистов и импрессионистов. Довольно сложной задачей, которая встала перед Пуни, оказалось сопряжение картинной плоскости и как бы поставленного на стол блюдца и стакана. Дело в том, что плоскость картины почти отождествилась с поверхностью стола, поэтому при точном соблюдении прямой перспективы художнику понадобилось бы бросить взгляд на свою «модель» сверху. Такая точка зрения не позволила бы представить стакан с предметной наглядностью. Пуни дал его в ракурсе, нарушив правильные перспективные отношения, в то время как блюдце «положил» на поверхность и «распластал» его. В этом перспективном разночтении двух связанных предметов проявилась острота взгляда и оригинальность решения банального мотива. Некоторые акварельные рисунки в недавно обнаруженном и опубликованном альбоме Пуни и особенно один из них, являющийся эскизом к картине «НАТЮРМОРТ», свидетельствуют о том, что именно это совмещение перспектив стало предметом особого внимания художника.

Если «НАТЮРМОРТ» по выбору изображенных предметов традиционен и никак не выпадает из сложившегося натюрмортного набора вещей, то «САПОГИ И СТУЛ» отмечены иными намерениями художника. Здесь присутствует идея абсурда, некий алогизм, вошедший как раз в это время в обиход русского кубофутуризма. Сапоги и стул с трудом совмещаются в одной предметно-пространственной ситуации. Конечно, «Корова и скрипка» Малевича в этом отношении радикальнее. Но Пуни вряд ли собирался «переплюнуть» своего старшего единомышленника. Наоборот, он несколько смягчил абсурд, сделал несуразицу менее прямолинейной, сменив вызывающий выпад в сторону ошеломленного зрителя на ироническую усмешку. Эта работа примечательна и еще в одном отношении. Здесь впервые художник проявляет интерес к предмету обуви. Если стул в картине трудно «опознать» (мы лишь смутно догадываемся по некоторым деталям о его присутствии), то дамский сапог изображен с полной достоверностью. В скором времени этот сапог будет повторен в эскизе 1915–1916 годов к афише для «Бала дураков» (ГТГ, дар Г.Д.Костаки) — но на этот раз рядом со стулом, вполне достоверно изображенным и узнаваемым. Позже сапог или ботинок станет постоянным предметом внимания — то он будет красоваться на вывеске у двери сапожника, то взлетит на ступне перевернутого вверх ногами человека, то станет объектом любования на ноге клоуна, наделенного чаплинской походкой.

Мы нередко встречаем в работах Пуни разные, далекие от эстетических измерений предметы, которые попадают в окружение инородных вещей и чаще всего оказываются не на своем месте. Как у Малевича корова компонуется со скрипкой, так у Пуни ручная пила попадает на стол рядом с накрахмаленным воротничком, ботинок на таком же столе устраивается рядом с бутылкой, а реальная (не изображенная) вилка вонзается в глаз человека. Последний случай мы можем себе лишь представить (но не увидеть!), воспользовавшись описаниями в газетах картины «ЧЕЛОВЕК В КОТЕЛКЕ», показанной Пуни на выставке «0,10».

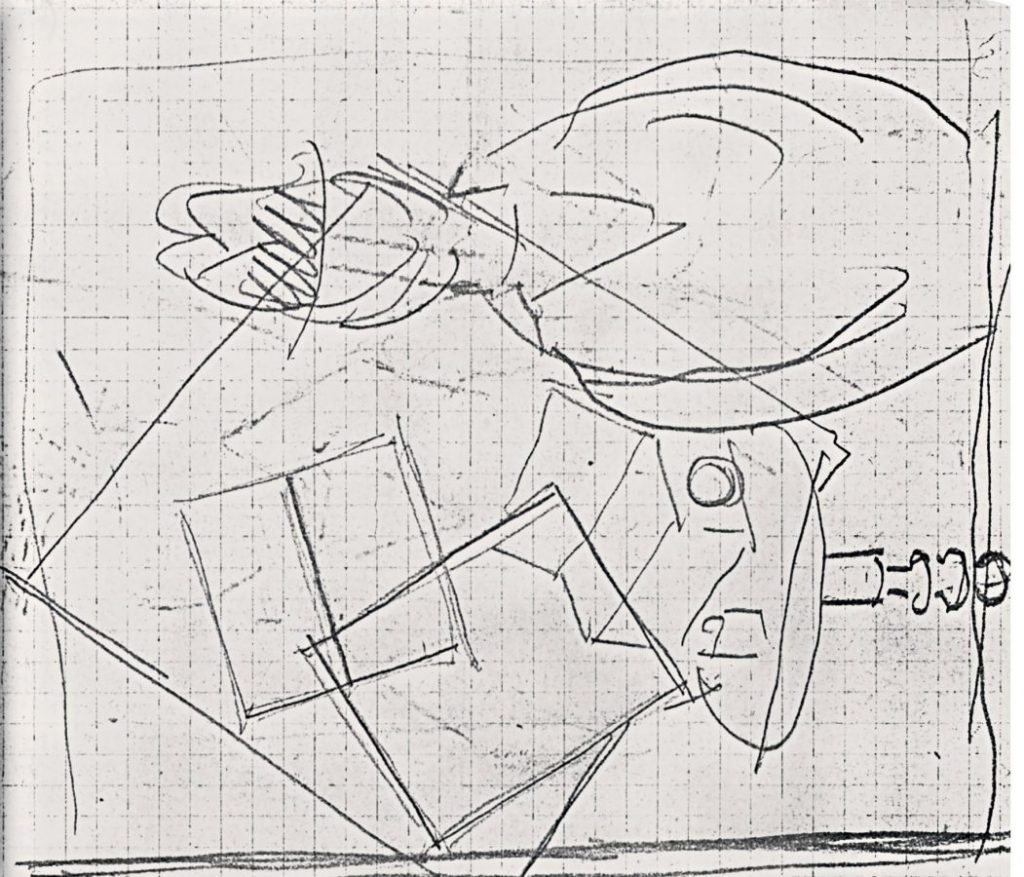

Фотографии рисунков альбома, выполненных графитным карандашом на листах, разграфленных ≪в клеточку≫, были в свое время переданы С.А.Шустером автору этих строк. Местонахождение альбома в настоящее время неизвестно. Судя по сюжетам и мотивам эскизов и этюдов, альбом этот был заполнен приблизительно в 1915–1917 гг. Интересны списки работ художника, распределенные по выставкам, которые тогда состоялись или должны были состояться. Судя по рубрикам — ≪ретроспектива≫, ≪своя≫ (выставка. — Д.С.), ≪Добычина≫, — Пуни готовил картины к нескольким выставкам, среди которых была и персональная, по каким-то причинам не состоявшаяся. В выставках Художественного бюро Н.Е.Добычиной он участвовал в 1916 и 1918 гг.

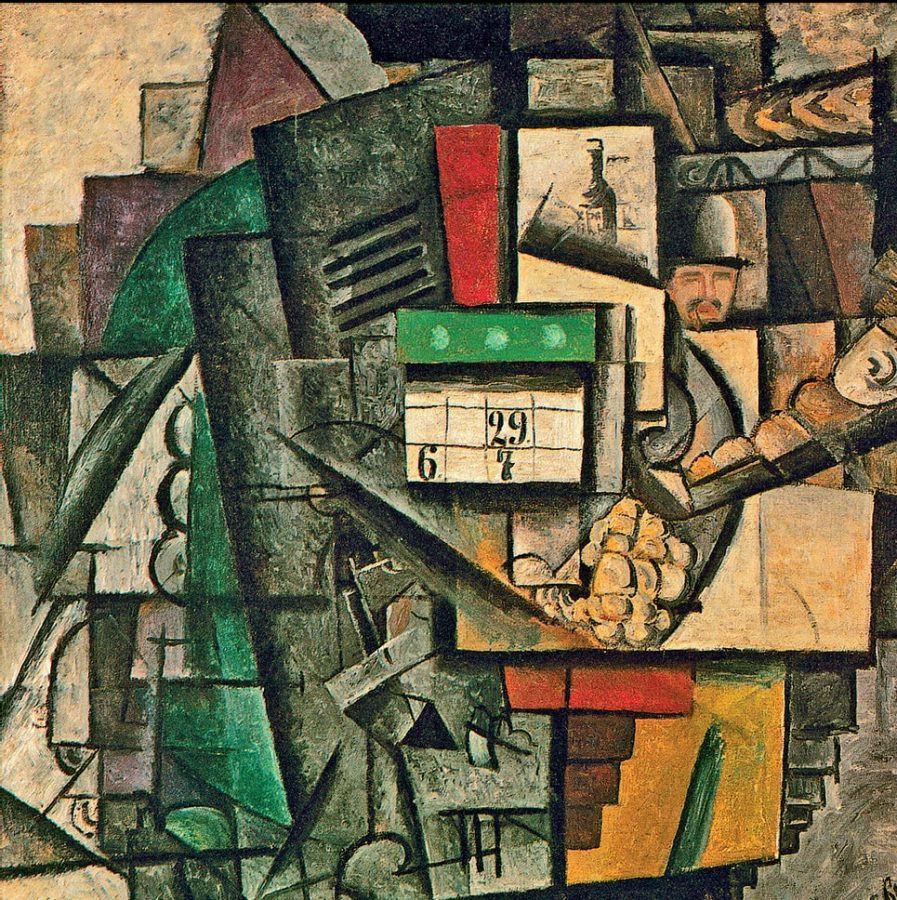

Если «САПОГИ И СТУЛ» или «ЧЕЛОВЕК В КОТЕЛКЕ» тяготеют к алогизму, наиболее решительно воплощенному в то время Малевичем, то «ИГРОКИ В КАРТЫ» (1914, не сохранилась, известна по старым воспроизведениям в журналах), как и некоторые другие экспонаты выставки «Трамвай В» — «Пробегающий пейзаж» Клюна или «Туалет» Богуславской, имеют иной источник — контррельефы и материальные подборы Татлина. Незадолго до Первой футуристической выставки Татлин на специальной экспозиции в своей мастерской познакомил публику и своих собратьев по цеху с этим новым видом творчества, в дальнейшем получившим наименование скульптоживописи. У Татлина новая концепция пластического «жанра» возникла не без влияния Пикассо — в его мастерской в Париже русский живописец оказался в 1914 году. Кроме Татлина, который своим работам придавал предконструктивистский характер, близкие задачи выдвигали в это время и другие мастера, например, Архипенко, работавший в Париже и давший пример органического перехода от живописи к скульптуре. Клюн, Пуни, Богуславская, Розанова, Попова и другие, выходя в третье измерение, расширяли, как им представлялось, пластические возможности той формы, которой прежде — в живописи — являлась картина. Они сохраняли картинный сюжет или мотив. Их реализация в деревянных и металлических деталях, а иногда в формах, весьма далеких от конкретных явлений, обозначенных в названиях, возвращали образ к абсурду.

Малевичевская и татлинская концепции как бы сливались. Стремление многих русских художников тех лет воспользоваться открытиями и Малевича, и Татлина одновременно было характерной чертой времени. «ИГРОКИ В КАРТЫ» — одно из ярких проявлений на этом пути. Глядя на «сооружение» из дерева и металла, вряд ли угадаешь сюжет и предмет изображения. Лишь отдельные детали могут возбудить смутные догадки. Ребус остается нерасшифрованным, как и в случае с чисто живописными произведениями типа «ПОРТРЕТА ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Но если там создавалась пластическая ассоциация, то в «ИГРОКАХ» лишь общая контрастность и экспрессия композиции могут смутно намекнуть на характер игры. В дальнейшем скульптоживопись в творчестве Пуни найдет себе место в области супрематических построений и даст выход ярко выраженным пластическим потенциям художника.

Среди работ Пуни, выставленных на Первой и Последней футуристических выставках и определивших его принадлежность к кругу кубофутуристической живописи, судя по всему, должны были быть и произведения иного рода. В каталоге выставки «Трамвай В» в числе натюрмортов («Мертвая натура») фигурируют три названия: «ЛАМПА», «ЭТАЖЕРКА», «СТОЛ ЛЮБИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ТАБАКУ». Лишь последнему из названий присуща свойственная Пуни экстравагантность. В каталоге «0,10» шесть картин выставлены под наименованием «Живопись». Среди них также, возможно, были натюрморты. Разумеется, не зная этих картин «в лицо», трудно строить догадки об их образном строе. Однако какие-то суждения об этих произведениях можно сделать на основании самих названий, дающих повод для некоторых догадок, а также ряда альбомных набросков. К упомянутому вновь найденному акварельному альбому добавим альбом карандашных набросков, происходящий из мастерской близкого Пуни петербургского художника Владимира Лебедева и принадлежавший петербургскому собирателю Соломону Шустеру. Как я полагаю, оба эти альбома относятся к середине 1910-х годов. В обоих довольно много натюрмортных набросков: возможно, прямо или косвенно, они были связаны с произведениями, представленными на футуристических выставках.

Пуни любит предметы мебели — столы, столики и стулья, его интересует жизнь вещей. Набор их весьма широк и разнообразен — от галантного столика, который облюбовывает себе светский господин, до простой керосиновой лампы. Мы имеем некоторые основания предполагать, что лампа из натюрморта, бывшего на выставке «Трамвай В», — именно керосиновая. Существует картина с изображением этого предмета, находящаяся в частном собрании20 и, как и многие другие ранние работы мастера, включающая в себя значительное число элементов коллажа — газетных наклеек и обоев. Сама лампа, поставленная на стол (или подвешенная над столом), своей формой и конструкцией напоминает такую же керосиновую лампу из картины «МЫТЬЕ ОКОН» 1915 года. Эта работа могла бы претендовать на место, занимаемое картиной под этим названием в каталоге Первой футуристической выставки. Она предвещает ту линию в творчестве Пуни, которая во второй половине 1910-х и в начале 1920-х годов представлена многочисленными натюрмортами с кружками, кувшинами, тарелками, столиками. Эта линия — самая устойчивая, традиционно живописная, сохраняющая предметно-изобразительную основу, хотя и преображенную приемами кубофутуризма, метафизического искусства, озанфановского пуризма или «новой вещественности». Можно также предположить, что эскизы в «лебедевском» альбоме с изображением представительного господина в шляпе, стоящего возле столика, на который водружена коробка — может быть, с тем самым английским табаком, что обозначен в названии, и есть эскизы для «СТОЛА ЛЮБИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ТАБАКУ». А господин и есть тот самый «любитель». Возможно, многие картины подобного рода еще бродят по частным коллекциям, еще не опознанные как произведения Ивана Пуни.

В середине 1910-х годов высшие достижения художника, на наш взгляд, связаны с кубофутуристическим алогизмом и наиболее ярко воплотились в двух картинах, фигурировавших на Последней футуристической выставке «0,10» и получивших впоследствии широкое признание. Речь идет о картинах «МЫТЬЕ ОКОН» (1915, Архив Пуни, Цюрих) и «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» (1915, Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж). Их значение представляется нам таким важным не только потому, что они сохранились. Их выделяет пресса того времени: они не только упоминаются авторами статей в журналах и газетах, но и репродуцируются, хотя, как мы уже говорили, сами картины вызывают насмешку критиков, видящих в этих произведениях лишь несуразицу и проявление произвола. «МЫТЬЕ ОКОН» — одна из самых абсурдных картин русского кубофутуризма. Сам мотив, соответствующий названию, оказался спрятанным и выражен минимально: окно, которое, казалось бы, могло «лечь» на картинную плоскость, неся на своей поверхности буквы витринной надписи и открывая вид на улицу города, сжалось, уменьшилось в своих размерах и «расположилось» под углом — в ракурсе, потеряв в пространственно-пластическом плане свое центральное место, предназначенное сюжетом. Однако, как бы желая самоутвердиться, оно, будучи окрашено в синий цвет, получает «поддержку» в синих фрагментах неба, просвечивающего между домами, тем самым художник дает понять, что все фрагменты уличного пейзажа видны именно через окно. Этим приемом Пуни, сначала отказавшись от утверждения хотя бы отдаленного подобия конкретному явлению, возвращает ему художественно претворенную целостность — уже как результат образно-метафорических усилий. Намеренно отдаляется от сюжета надпись, занимающая значительное место в центральной части композиции — «Кушайте лактобациллин».

Было бы логичней, если бы реклама касалась какого-то моющего средства, а не молочного продукта. Сам процесс «мойки» — его изображение дано в центре холста — тоже полон загадок. Женщина, хотя она и показана возле окна, перевернута вверх ногами и трет своей рукой не оконное стекло, а ручку огромного (по сравнению с ней) кресла, представленного в совершенно ином масштабе и занимающего бoльшую часть пространства — так, что его можно принять за главный предмет внимания. Смещение масштабов — постоянный прием художника. По своим размерам велики, кроме кресла, и некоторые другие предметы — кувшин, таз, керосиновая лампа, сложенный зонтик, сапог. Многие из них объемны, увесисты. Все вместе они создают основу пространственно-пластической композиции. В противоположность им два ведра, в которых, видимо, принесена вода для мытья, коромысло, соединяющее эти ведра, по своим размерам крошечны, еле заметны, теряются среди крупных вещей. Их надо выискивать, вызволять из-под власти крупных предметов. Зритель должен сам заниматься этой расшифровкой; но художник помогает ему акцентами, причудливыми сопоставлениями, остроумными пластическими движениями. Он акцентирует все четыре основополагающих линии четырехугольника холста, как бы давая возможность зрителю самостоятельно определять низ и верх картины, тем самым оправдывая произвольный полет фигуры женщины, моющей окна. Пластическое остроумие Пуни проявляется в многочисленных деталях. Он ловко запутывает перспективу. Например, сложенный зонт, лежащий строго параллельно нижней раме холста и вплотную к его поверхности, перекрывает одну из ножек кресла и вместе с тем задвинут за другую. Между тем кресло изображено в «строгом профиле», и такое взаимоотношение двух предметов оказывается «сверхреальным». Приблизительно такое же нарушение мы наблюдаем в том, как сопоставлены таз и абажур лампы. Они в разные стороны открывают свое «внутреннее пространство», чего в реальности произойти не может. Этим приемом Пуни нейтрализует иллюзию трехмерности, которую он только что продемонстрировал, обозначив «внутреннее пространство».

Пластическое остроумие Пуни проявляется и в более мелких деталях. Обратим внимание на то, как расположенная над буквой «И» запятая, обозначающая «И краткое», не просто ложится на поверхность холста, но закручивается вокруг отделившейся от какого-то стола ножки, цепляется за нее (хотя эта ножка почти бесплотна). Как коромысло буквально зацепилось за основания букв «Й» и «Т» и висит на них. Как наклоняется буква «Е» — последняя в слове «Кушайте», поскольку она оказывается на фоне синего окна, изображенного в ракурсе, словно оправдывая этот поворот. Такой «абсурдистский артистизм» может служить своеобразной визитной карточкой Ивана Пуни 1910-х годов.

Здесь возникает вопрос о тех общих тенденциях русского, французского и итальянского искусства, на перекрестке которых возникает данное явление, и о тех неповторимых чертах, которые выделяют его среди других. Абсурд, получивший на русской почве, прежде всего благодаря Малевичу, наименование алогизма, был включен в число художественных категорий с давних пор — он постепенно набирал силу в гротеске маньеризма, а позже — романтизма, в стилизации модерна и достиг высших точек в творчестве дадаистов и сюрреалистов. Русский кубофутуризм начинал свой путь с протодадаистских исканий — особенно в тех случаях, когда художники работали в духе национального примитива. В творчестве неопримитивистов непреднамеренный абсурд примитива был заменен преднамеренным, вполне осознанным приемом, в результате применения которого взаимоотношение частей живописной композиции выводило запечатленное явление за пределы привычных логических связей. В этих ранних проявлениях абсурдизма с достаточной очевидностью проступало фольклорное начало. Алогизм выявлялся и чисто сюжетными средствами, и различными способами преображения натуры, которое становилось в то время одной из первейших задач изобразительного творчества. Таким образом, почти все значительные явления русской живописи 1910-х годов — неопримитивизм, кубизм, футуризм и кубофутуризм — содержали в себе хотя бы в малой мере частицу алогизма и абсурдизма. Достаточно определенно эти тенденции обнаружились в творчестве Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка и Марка Шагала, Казимира Малевича и Павла Филонова. Необычное, забавное, странное, сверхъестественное, до смешного нелепое, устрашающе бессмысленное — таковы различные акценты в проявлении этих новых качеств изобразительного творчества.

Наиболее близким для Пуни оказался, как нам представляется, опыт Малевича, для которого алогизм был одной из важнейших проблем новой кубофутуристической поэтики. На время сближения Пуни с Малевичем падают самые интересные находки, самые активные проявления этой тенденции. В 1913 году Малевич создает уже упомянутые выше «Корову и скрипку» и «Даму на остановке трамвая», в 1914 — «Англичанина в Москве» (все — ГРМ) и целый ряд других работ. Видимо, Пуни надолго запомнил нашумевшую «Корову и скрипку». В одном из рисунков второй половины 1920-х годов (ок. 1926–1927, частное собрание) он воспроизвел этих двух, едва ли не самых главных, «героев» русского алогизма, несколько изменив малевичевскую композицию — положив скрипку на силуэт коровы. Случилось это уже в то время, когда коренным образом изменились творческие принципы Пуни: художник преодолел кубофутуристическую систему, обретя новую поэтику лирического созерцания, с первого взгляда не имеющую никакого отношения к абсурду. Между тем, и в это время абсурд таился за ширмой новой системы, о чем речь пойдет ниже.

Естественно возникает вопрос — в чем проявляется своеобразие Пуни перед лицом того прямолинейного и в какой-то мере варварского абсурдизма, который был характерен для Малевича и вполне оправдан новаторскими претензиями автора. Лидер русского авангарда, как раз в это время нацеленный на завоевание авангардного трона, воссоздавая неожиданно нелепую ситуацию, совершает жест — он бросает в лицо зрителя нечто равноценное бранному слову. В этом жесте есть и демонстративность, и оскорбительная запальчивость. Малевич словно стоит в этот момент, сложив руки на груди или вытянув их по швам (как это запечатлено на одной из известных фотографий), и демонстрирует своему противнику (так он воспринимает зрителя) свои неуступчивость и бесстрашие. В картине Пуни смягчено вызывающее начало. Художник, скорее, играет (и приглашает с ним вместе играть зрителя), находя удовольствие в сопоставлении и противопоставлении предметов, людей, их действий, слов и фраз. Малевич и в тех случаях, когда он не гневен, а бесстрастен — как, например, в своей письменной констатации истории об украденном кошельке, — сохраняет свою насмешливую пренебрежительность по отношению к зрителю. Текст этой констатации заключен в раму предполагаемой картины и заменяет таким образом некое сюжетное повествование. Сама эта замена означает, что художник оперирует фактами, событиями. У Пуни доминирует не факт (в «МЫТЬЕ ОКОН» сам процесс, обозначенный в названии, не подвергается абсурдному преобразованию), а игра с фактом или предметом, пластическая метафора, живописное, а не сюжетное перетолкование.

Если предметом сравнения сделать не Малевича, а Шагала, который не раз был помянут в литературе о Пуни как художник, возбуждающий аналогии, то здесь различие окажется в другом. Можно предположить, что первичным толчком к абсурдизму Шагала была несуразность устройства общественной жизни и национальных отношений традиционной России; возможно, этот глобальный абсурдизм имел такое же провокационное свойство и в творческих процессах Малевича и других мастеров кубофутуризма. В ряду шагаловских творческих истоков он особенно отчетлив из-за контраста местечкового быта и столичного блеска, с которым Шагал столкнулся и в Петербурге, и в Париже. Но художник, удивительным образом соединивший сновидчество и бытовизм, сделал этот синтез естественным источником своего творческого воображения. Пуни не были свойственны такие намерения. Его художническая чувствительность распространяется не на быт в целом, а на каждую вещь в отдельности, хотя каждая и проникнута общим чувством всесильности быта.

Можно было бы продолжить сравнение тех принципов, которыми руководствовались различные мастера русского кубофутуризма. И сравнение это лишний раз подчеркнуло бы своеобразие Пуни, которое мы пытаемся найти, прежде всего, в живописно-пластическом метафоризме и в склонности художника к тому, что мы могли бы назвать «остроумной живописью». Вторая из двух выдвинутых нами в качестве образца картин с выставки «0,10» — «ПАРИкМАХЕРСКАЯ» — подтверждает это.

Сначала возникает подозрение — не случилась ли какая-то путаница с названием? В каталоге выставки значится: «ПАРИКМАХЕРСКАЯ». В декабрьском номере «Огонька» за 1915 год в подписи под фотографией — «Парикмахер». Но это разночтение можно объяснить обычным и часто встречающимся проявлением невнимания со стороны составителей каталога или художника, не проверившего своего списка. Подобное разночтение мы встречаем и в случае с «ИГРОКАМИ В КАРТЫ». В каталоге выставки «Трамвай В» фигурирует название «ИГРОКИ В КАРТЫ» — во множественном числе, тогда как в журнальной подписи — в единственном. Другой повод для того, чтобы усомниться в правильности названия, дает весьма интересное обстоятельство. В одном из рабочих альбомов Пуни (был в собрании С.А.Шустера, Санкт-Петербург), относящихся, как мы говорили, судя по всем данным, к середине — второй половине 1910-х годов, в составленном рукой художника списке работ, предназначенных для различных выставок, значится картина «ФРАК». Возможно, именно таким было «домашнее» название картины, которая в каталоге выставки «0,10» получила имя «ПАРИКМАХЕРСКАЯ». Следовательно, и это обстоятельство не отменяет законности каталожного наименования. Тем более что та «путаница», которая, казалось бы, возникает, может быть истолкована как намеренный прием. Джон Боулт в одной из своих статей, посвященных Пуни, приводит примеры из практики мастеров-вывесочников или некоторых художников русского авангарда намеренного изображения не того предмета, который обозначен надписью или названием. Художники стремились в своем алогизме опереться на национальную традицию. Его проявления можно найти не только в вывеске, но и в народной игрушке или лубке.

В «ПАРИКМАХЕРСКОЙ» алогизм усилен своеобразной «неконтактностью» разных эпизодов и предметов, как изображенных, так и описанных в тексте. Отдельно, как главный предмет внимания, во всю высоту картины изображен фрак, за ним справа наверху — мужская полуфигура, скорее напоминающая героя описанной в тексте «новеллы», чем парикмахера. Во всяком случае к фраку она не имеет прямого отношения. Правую нижнюю часть холста занимает текст, который, сделав некоторые коррективы, можно восстановить следующим образом:

«Сквозь стекло пу-

говица брезжит и

не видятся мокрыя

сту[пени]. Двое быстро

с сестрой:

окна звонко з-з-зонтиком а насморк прой-

дет. Был сумрач-

ный осенний пол-

день 18..г. а на

одной из 4[4 улиц]…».

Ни разбитого окна, ни зонтика, ни самих «налетчиков» на картине не видно. В отличие от «МЫТЬЯ ОКОН», «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» содержит большое количество живописных плоскостей, которые никак не ассоциируются с какими-то реальными предметами. Они используются для создания композиции — как «строительный материал» — совершенно так же, как это делалось Малевичем в кубофутуристических картинах 1913–1915 годов: в «Даме у рояля», «Помещице» или «Даме на остановке трамвая». Как и у Малевича, площадь этих уже абстрактных плоскостей занимает значительное, если не доминирующее, место на холсте, подготавливая тем самым скачок в супрематизм. «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» в этом отношении оказывается впереди по сравнению с другими произведениями кубофутуристического толка, воплощающими принципы алогизма.

Д.В. Сарабьянов. Иван Пуни (Малая серия «Художники русской эмиграции»). М.: Искусство-XXI век, 2020. — 280 с.: илл

Купить книгу по выгодной цене

Купить в Лабиринте

Купить книгу по выгодной цене

Купить в Лабиринте

Также читайте на нашем сайте:

А. В. Щекин-Кротова. «Рядом с Фальком»

Саша Окунь. «Кстати…об искусстве и не только»

Каталог выставки «Тату»

Антуан Компаньон. «Лето с Монтенем»

Витторио Згарби. «Леонардо. Гений несовершенства»

Павел Алешин. «Династия д’Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре»

Николай Кононихин. «Офорты Веры Матюх»

Пол Kинан. «Санкт-Петербург и русский двор, 1703–1761»

Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Николай Кононихин. «Вера. Жизнь и творчество Веры Матюх»

«Метаморфозы театральности: Разомкнутые формы»

Коломна в литературе: пять книг для вдохновения

Дидье Оттанже. «Эдвард Хоппер: мечтатель без иллюзий»

Мюшембле Робер. «Цивилизация запахов. XVI — начало XIX века»

Антология «От картины к фотографии. Визуальная культура XIX-XX веков»

Эмма Льюис. «…Измы. Как понимать фотографию»

Эмма Смит. «И все это Шекспир»

М. К. Рагхавендра. «Кино Индии вчера и сегодня»

Флориан Иллиес. «1913. Лето целого века»

Дневники Вильгельма Шенрока

Филипп Даверио. «Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу»

Роберто Калассо: «Сон Бодлера»

Михаил Пыляев: «Старый Петербург»

Майк Робертс. «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

«Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм»

Петергоф: послевоенное возрождение

Софья Багдасарова. «ВОРЫ, ВАНДАЛЫ И ИДИОТЫ: Криминальная история русского искусства»

Альфредо Аккатино. «Таланты без поклонников. Аутсайдеры в искусстве»

Елена Осокина. «Небесная голубизна ангельских одежд»

Настасья Хрущева «Метамодерн в музыке и вокруг нее»

Мэри Габриэль: «Женщины Девятой улицы»

Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века

Наталия Семёнова: «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»

Мэтт Браун «Всё, что вы знаете об искусстве — неправда»

Ролан Барт «Сай Твомбли»: фрагмент эссе «Мудрость искусства»

Майкл Баксандалл. «Живопись и опыт в Италии ХV века»

Мерс Каннингем: «Гладкий, потому что неровный…»

Мерс Каннингем: «Любое движение может стать танцем»

Шенг Схейен. «Авангардисты. Русская революция в искусстве 1917–1935».

Антье Шрупп «Краткая история феминизма в евро-американском контексте»

Марина Скульская «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра»

Кирилл Кобрин «Лондон: Арттерритория»

Саймон Армстронг «Стрит-Арт»