«Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм»

Книга, изданная в рамках совместной программы Музея современного искусства «Гараж» и издательства Ad Marginem — это хронологическое описание ключевых событий в сфере искусства с 1900 года до наших дней. Ее авторы — Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло и Дэвид Джослит — ведущие историки искусства и критики нашего времени — уточнили и расширили свои первоначальные тексты, а также дополнили издание обзором новейших тенденций современного искусства.

Повествование год за годом описывает выдающиеся произведения, исторические выставки, основополагающие тексты, образуя множество увлекательных историй. Углубленному анализу подвергнуты все поворотные моменты и прорывы модернизма и постмодернизма, а также антимодернистские реакции, время от времени выступавшие с альтернативными взглядами на искусство и мир.

В рубрике «Книга по воскресеньям» журнал об искусстве Точка ART публикует главу, главными героями которой стали Леопольд Сюрваж, Викинг Эггелинг, Ханс Рихтер, Фернан Леже и Дзига Вертов, а описываемые события произошли в 1925 году.

1925

Третьего мая в Берлине проходит публичный показ авангардного кино «Абсолютный фильм»: демонстрируются экспериментальные работы Ханса Рихтера, Викинга Эггелинга, Вальтера Руттмана и Фернана Леже, продолжающие проект абстракции кинематографическими средствами.

Одним из истоков абстрактного кино была абстрактная живопись — или, вернее, одним из побудительных мотивов такого кино было стремление оживить абстрактную картину, заставив ее образы двигаться. Вдохновляясь аналогиями между живописью и музыкой, на которые указывали такие абстракционисты, как Василий Кандинский и Франтишек Купка, пионеры «абсолютного фильма» — художник русско-финского происхождения Леопольд Сюрваж (1879–1968), швед Викинг Эггелинг, немцы Ханс Рихтер (1888–1976) и Вальтер Руттман (1887–1941) — охотно ориентировались на понятия ритма и контрапункта, а также на формы фуги и симфонии. Само понятие «абсолютного фильма» отталкивалось от идеи «абсолютной музыки», выдвинутой в середине XIX века Рихардом Вагнером. Долгое время считавшаяся наименее подходящим для других искусств ориентиром, музыка внезапно стала образцом медиума, сконцентрированного прежде всего на собственных выразительных качествах. В некотором смысле абстрактный фильм родился из союза авангардной живописи и поствагнерианской музыки: у первой он нередко заимствовал свою визуальную форму, а у второй — свои временные ритмы, силясь обойти (или, как сказали бы сами его создатели, «превзойти») как референциальные ограничения «прямой» фотографии, так и повествовательные условности популярного кинематографа.

Ритмы в цвете и свете

Ранним примером подобного развития абстракции, в котором еще не использовались ни камера, ни пленка, был проект «Ритм в цвете», реализованный в 1913 году жившим тогда в Париже Сюрважем. Речь идет о более чем сотне беспредметных акварелей, выполненных в сочной гамме на черной бумаге (размер большинства листов — около 36 × 27 см). Предназначенные для последовательного просмотра, формы этих акварелей, по словам Сюрважа, «сметают пространство», и порой кажется, что они выходят за границы бумаги, которая воспринимается нами почти как киноэкран. От листа к листу формы меняются, будучи то прямыми, то изогнутыми, то отдельными, то объединенными, показанными то крупным планом, то «издалека». Но хотя «Ритм в цвете» имитирует кинематографическое изображение, он не отсылает ни к чему конкретному и не содержит никаких указаний по поводу масштаба того, что нам преподносится. Мы вольны представлять себе видимые тела и пространства огромными или крошечными — скажем, как движения микроскопических организмов или пути небесных светил, — в любом случае это будут лишь наши воображаемые проекции. Проекциями они являются и в другом смысле, возникающем здесь в виде сюжета: светящиеся на черном фоне цветные формы напоминают спектральный свет, проецируемый в темноту, то есть кино в его предельно абстрактной и, возможно, самой передовой на тот момент форме (ведь Сюрваж предвидит цветной кинематограф).

Сюрваж планировал снять свои акварели на кинокамеру (понимая, что для создания сколько-нибудь продолжительного фильма понадобится несметное множество работ), и одно время проектом интересовалась французская киностудия «Гомон», но начало Первой мировой войны положило делу конец. Однако почин «бумажного кино» вскоре подхватили другие. В 1911–1915 годах с Сюрважем в Париже познакомился Эггелинг, тоже вскоре начавший создавать — в основном карандашом на бумаге — абстрактные рисунки, задуманные как длинные цепочки отдельных кадров. Свои работы, преимущественно горизонтальные и достигавшие пятнадцати метров в длину, Эггелинг называл картинами-свитками. К 1918 году он уже работал в Цюрихе, где сдружился с Хансом Рихтером, одним из заводил движения Дада; в 1919 году, с ослаблением дадаизма в Швейцарии, оба художника переехали в Берлин и в течение нескольких лет работали вместе и по отдельности в семейном доме Рихтера. О своем первом впечатлении от картин-свитков Эггелинга Рихтер писал: «Здесь был высший порядок, сравнимый с контрапунктом в музыке, а именно: в полном совершенстве в виде упорядоченной свободы или вольной дисциплины; порядок, в котором совпадению можно было придать понятный смысл. Именно к этому я уже был готов». Эггелинг сумел снять на камеру только один свиток до своей ранней смерти в мае 1925 года, наступившей спустя шестнадцать дней после показа под названием «Абсолютный фильм» в берлинском кинотеатре «Уфа-Паласт».

Для включенной в программу этого показа «Диагональной симфонии» (1921–1924) [2] он переснял рисунки — черные линии на белой бумаге — так, что при проекции они превратились в белые фигуры на черном фоне, создав своего рода формулу специфически кинематографической светотени. Каждый эпизод фильма начинается с общего вида того или иного рисунка, который затем возвращается во фрагментах, которые Эггелинг получал, частично закрывая рисунок фольгой. Иногда вычитание сменяется прибавлением: рисунок постепенно открывается перед нами; иногда формы рисунка появляются сначала в прямой, а затем в зеркальной проекции. На протяжении фильма мы видим белые линии, которые объединяются в сложные фигуры, а затем постепенно исчезают, чтобы смениться новыми, и все это происходит словно само собой, без участия художника. Порой фигуры напоминают нотную запись или архитектурный чертеж, но в конечном счете «Диагональная симфония» вызывает еще меньше ассоциаций, чем «Ритм в цвете». От нее остается впечатление абстрактной формы и автономного движения: кажется, что пульсация линий задается их собственной жизнью.

Вертикальная линия обретала смысл благодаря горизонтальной, сильная становилась еще сильнее за счет слабой, четкая приобретала четкость рядом с расплывчатой. Значимость всем этим открытиям придало осознание того, что точная полярная взаимосвязь противоположностей задает определенный порядок, и, уяснив его для себя, мы поняли, что можем управлять этой новой свободой.

Эггелинг располагал свои формы по диагонали (отсюда название его фильма), чтобы динамизировать прямоугольник экрана. Этот своеобразный контрапункт играл важнейшую роль в его творчестве, что быстро подметил Рихтер: «Эггелинг стремился исследовать, какие „выражения“ может приобретать и приобретает форма под влиянием различных „противоположностей“: малое — большое, светлое — темное, одиночное — множественное, верх — низ и т. д.» Еще лучше это высказывание подходит к собственным абстрактным фильмам Рихтера, три из которых он снял в тот же период: «Ритм 21» (1921), продемонстрированный под своим первоначальным названием «Фильм — это ритм» на втором сеансе «Абстрактного фильма», прошедшем спустя неделю после первого; «Ритм 23» (1923) и «Ритм 25» (1925). Язык всех трех фильмов задан уже в «Ритме 21»: на черном фоне возникают сначала по одному, а затем в сочетаниях друг с другом белые прямоугольники, которые движутся по экрану горизонтально или вертикально, то увеличиваясь и приближаясь, то уменьшаясь и отступая; время от времени прямоугольники становятся черными, а фон — белым, однако основной мотив — фигуры в движении, трансформации и круговороте — остается постоянным. Если Эггелинг предпочитал линию и, следовательно, картинный аспект абстрактного кино, то Рихтер отводил главную роль плос кости и, следовательно, пространству, приобретавшему глубину по мере приближения-удаления его прямоугольников. Он пошел еще дальше Эггелинга в представлении фильмической абстракции как непрерывной схематизации движущегося пространства. И ни у того, ни у другого сухой и бескровной эту схематизацию не назовешь: в ней бьется пульс, который можно соотнести с ударами сердца (у Эггелинга) или с сексуальным движением (у Рихтера), как будто тело исчезло в киноабстракции лишь для того, чтобы вернуться в обличье ритма. Прямоугольники «Ритмов» Рихтера удваивают рамку экрана, и эта рефлексивность — главный элемент их воздействия. Однако эти фильмы не являются медиум-специфичными в редуктивном смысле, ведь для Рихтера были важны не столько формы, сколько интервалы между ними. «Я начал использовать части прямоугольного экрана и сдвигать их вместе или накладывать друг на друга, — писал он о „Ритме 21“. — Эти прямоугольники не являются формами, они — части движения. <…> Предметом восприятия становятся не отдельные или индивидуальные формы, а отношения между позициями. Смотреть нужно уже не на формы или объекты, а на отношения. В итоге вы видите своего рода ритм». Это дифференциальное, основанное на различии понимание фундаментальных элементов фильма делает «Ритмы» ключевыми образцами абстрактного кинематографа. Разумеется, оно позволяло Рихтеру контролировать свои формы и наделять их значением: «Вертикальная линия обретала смысл благодаря горизонтальной, сильная становилась еще сильнее за счет слабой, четкая приобретала четкость рядом с расплывчатой и т. д. Значимость всем этим открытиям придало осознание того, что точная полярная взаимосвязь противоположностей задает определенный порядок, и, уяснив его для себя, мы поняли, что можем управлять этой новой свободой».

Абстрактный медиум для абстрактного мира

Стремление очертить базовые элементы фильма было близко по духу тем целям, которые ставило в отношении живописи и дизайна движение «Де Стейл», причем Рихтер и Эггелинг общались с лидером этого движения Тео ван Дусбургом, который гостил у них в Берлине несколько недель в конце 1920 года — незадолго до того, как был создан «Ритм 21» и начата «Диагональная симфония». Для участников «Де Стейл» анализ исходной художественной формы был только первым шагом, за которым шел следующий — и главный — шаг: объединение этого деконструированного медиума с другими формами в новом синтезе искусств, современном варианте Gesamtkunstwerk. Схожий проект направлял работу журнала «G: Material zur elementaren Gestaltung» («G: Материалы для элементарного формообразования») — синкретического дадаистско-конструктивистского издания, основанного Рихтером и выходившего с 1923 по 1926 год.

Если поначалу абстрактный фильм отталкивался от живописи и музыки, то теперь он обратился и к архитектуре. «Пространство зрителей «Ритма 21» смешивается с пространством фильма, — утверждает историк кино Филипп-Ален Мишо. — Они уже не смотрят фильм как театральную постановку, а оптически его проживают. Если фильм становится архитектурой, то экран — главной архитектурной единицей». Эта расширенная концепция абстрактного кино была представлена первой работой в часовой программе «Абсолютного фильма» — мультимедийным спектаклем «Цветная сонатина в трех частях: рефлективные игры цвета» (1925) немецкого художника Людвига Хиршфельда-Мака (1893–1965), сотрудника Баухауса. Машина под названием «Цветовой оргáн», оснащенная оптическими фильтрами и иными устройствами, при участии четырех операторов проецировала на прозрачный экран геометрические формы, которым вторило музыкальное сопровождение. Эта Lichtspiel — игра света — следовала идеям Ласло Мохой-Надя, изложенным в книге «Живопись, фотография, кино» (1925), где мастер Баухауса предвидел дематериализацию искусства, движущегося при поддержке новых световых технологий от абстрактной живописи к «оптическому выражению» как таковому. Таким образом, одна из тенденций внутри «абсолютного кино» стремилась не просто создавать абстрактные фильмы, а распространять фильмическую абстракцию на весь мир в целом.

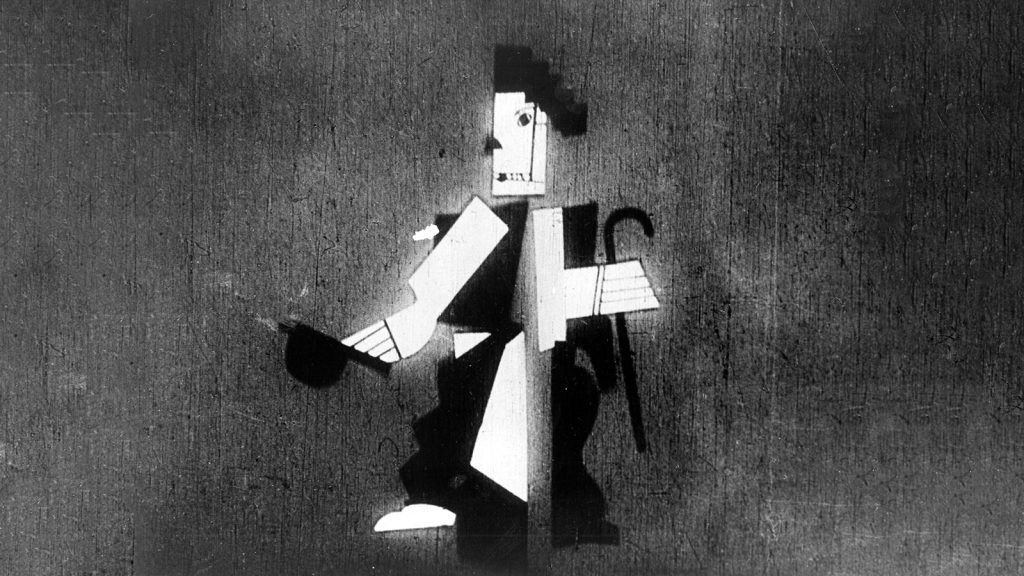

Другая тенденция стремилась к той же цели, но с противоположной стороны — через съемку индустриально-капиталистического мира, который рассматривался как уже по-своему абстрактный. Примером такого подхода был представленный в рамках «Абсолютного фильма» «Механический балет» (1924), созданный Фернаном Леже совместно с двумя американцами: режиссером Дадли Мёрфи и композитором Джорджем Антейлом (при участии Ман Рэя). «Механический балет» демонстрирует богатство кинематографических приемов: крупных планов, наплывов, вариантов диафрагмирования, призм, стоп-кадров, повторяющихся последовательностей оригинальных и заимствованных эпизодов, которые появляются в фильме как самостоятельные выразительные элементы, не подчиненные никакой повествовательной функции. При этом, в отличие от большинства своих коллег по абстрактному кино, Леже не отказался от человеческой фигуры — напротив, он совмещал людей, совершающих беспорядочные движения, с объектами, слагая из тех и других «механический балет», направляемый пульсирующими нотами бешено стучащего пианино и воющих сирен. Фильм открывается анимированными кадрами с Чарли Чаплином — комической миниатюрой о человеке машинного века. Далее следует эпизод с Кэтрин Мёрфи (женой Дадли) на качелях, который затем повторяется в перевернутом виде, после чего в головокружительном движении на качелях раскачивается камера. Вскоре начинают вращаться и крутиться всевозможные люди и вещи: горожане на аттракционах, поршни, колеса, шестерни на фабриках, шляпы, ботинки, винные бутылки, кастрюли и сковородки на витринах. Таким образом, «Механический балет» оказывается танцем аналогий между абстрактной геометрией, механическими деталями, повседневными товарами и человеческими лицами и конечностями (мы неоднократно видим крупный план Кики де Монпарнас, звезды парижского полусвета, с акцентом на ее накрашенные губы и глаза, а также канкан женских ног, отделенных от тел).

Кинематограф — намекает Леже — идеально подходит современному миру, ведь оба они определяются механическими действиями, и кино должно стремиться к абстракции потому, что к ней стремится мир; в сущности, кино годится на роль идеального медиума машинного века, так как оно тоже одновременно индустриальное и коммерческое. Получивший образование архитектурного чертежника, Леже был пионером абстрактной живописи, но даже его довоенные картины, наиболее близкие к абстракции, состояли из элементов, напоминающих части человеческого тела или машины. А после Первой мировой войны и далее он всегда подчеркивал, что его искусство «реалистично», и изображал свое городское окружение как панораму фрагментированных механизмов, продуктов, людей и знаков. Со временем живопись Леже сама уподобилась машине и превратилась в механизм, состоящий из взаимосвязанных частей; ее четкие линии, яркие цвета и блестящие поверхности определялись отныне индустриальной эстетикой. Как и Ле Корбюзье, Леже привлекали объекты — эмблемы капиталистического производства, и процессы, управляющие этими «типовыми объектами», судя по всему, правили и в его искусстве; даже человеческие фигуры на картинах Леже кажутся полностью подчиненными механизации и товаризации, то есть капиталистической абстракции. На представлении человека по образцу машины и товара основан и «механический балет» его фильма. В эссе «Спектакль», опубликованном в том же 1924 году, когда был создан «Механический балет», Леже описывает мир, в котором властвуют новое, мобильное зрение и «шоковый эффект неожиданности». Художник, по его словам, должен не просто «соревноваться» с этими условиями, но и «оркестровать» их: «Мы выяснили, с чем мы соревнуемся; мы должны модернизировать человеческий спектакль механически. <…> Визуальный мир города плохо оркестрован, хуже того — вообще не оркестрован. Энергия улицы треплет нам нервы и сводит нас с ума.

Давайте же возьмемся за решение этой проблемы во всем ее масштабе! Давайте организуем спектакль внешней жизни!» По мнению историка кино Малкольма Тёрви, «подобно Рихтеру, не принимавшему, но и не отвергавшему рационализм современности, Леже не отметал фрагментацию современного восприятия, но и не соглашался с нею». Скорее, он воспроизводил сам эффект неожиданности спектакля современной жизни: отчасти потому, что восхищался ее витальностью (ощущение, что объекты оживают, в «Механическом балете» даже сильнее, чем в «Диагональной симфонии» или «Ритме 21»), отчасти для того, чтобы впитать его «шок», а отчасти и для того, чтобы дать этому спектаклю развитие в надежде, что через него люди смогут прийти к совершенно новому социальному строю (таким строем был для Леже коммунизм). И в подобных помыслах он был не одинок. Так, в 1927 году Вальтер Руттман создал новаторский документальный фильм «Берлин: симфония великого города», в котором абстрактные образы смонтированы с фотографиями повседневной жизни индустриальной метрополии. (В программе «Абсолютного фильма» фигурировали три абстрактных фильма Руттмана под общим названием «Игра света»: «Опус I», «Опус II» и «Опус III», в которых, как и у Эгге-линга и Рихтера, играл важную роль музыкальный ритм, но формы при этом были цветными и весьма экспрессивными).

Механизмы абстрактного кино использовали и другие кинематографисты, стремившиеся не только отразить современную жизнь, но и перенять саму механику ее опосредованной медиальной образности, что было не под силу фотографии (и тем более живописи). В этом отношении характерны работы советского кинорежиссера Дзиги Вертова (настоящее имя — Давид Кауфман; 1896–1954), чей фильм «Человек с киноаппаратом» (1929) тоже называли «городской симфонией». В сущности, к моменту проведения «Абсолютного фильма» советские режиссеры задавали тон в прогрессивном кино. Сергей Эйзенштейн (1898–1948) к 1925 году разработал теорию монтажа как системы «аттракционов», освобождающей кино от всякой остаточной зависимости от живописи или музыки. На практике эта теория была применена в фильме «Броненосец „Потемкин“», который был выпущен в том же году и стал международной сенсацией.

Внутри авангарда абстрактному кино также бросали вызовы фильмы дадаистов и сюрреалистов, пусть не отличавшиеся повествовательностью в привычном смысле, но все же далекие от абстрактности (один из таких фильмов, «Антракт», совместная работа кинорежиссера Рене Клера, художника Франсиса Пикабиа и композитора Эрика Сати, был последним — пятым — и несколько выпадающим из общего ряда номером в программе «Абсолютного фильма»). Таким образом, хотя «Абсолютный фильм» и вызвал большой интерес (разошлись все билеты громадного «Паласта» на Курфюрстендам — крупнейшего на тот момент кинотеатра в Германии), он обозначил не только начало чего-то нового, но во многом и конец. Эггелинг, как уже было сказано, вскоре умер; Рихтер начал ставить фильмы другого рода, документальные и повествовательные; Руттман в недалеком будущем полностью отказался от абстрактного кино.

Со временем живопись Леже сама уподобилась машине и превратилась в механизм, состоящий из взаимосвязанных частей; ее четкие линии, яркие цвета и блестящие поверхности определялись отныне индустриальной эстетикой. Как и Ле Корбюзье,

Другие режиссеры, в частности немец Оскар Фишингер (1900–1967), продолжали абстрактные эксперименты, однако очень скоро многие из них оказались вынуждены адаптировать их к требованиям рекламы и голливудского кино. (Руттман использовал абстрактную анимацию в коротком ролике об автомобильных покрышках уже в 1922 году, а впоследствии ассистировал Лени Рифеншталь в работе над самым известным фильмом нацистской пропаганды «Триумф воли» [1935].) Еще больше концу «абсолютного кино», родившегося около 1913 года из абстрактной живописи, способствовало появление к 1929 году технологии синхронизированного звука, которая подчинила съемку фильмов студийной системе, направленной на создание повествований по образцу театра или романа. Смертельным ударом раннему экспериментальному кино стала повсеместная в тридцатых годах и особенно яростная в Германии атака на модернистский проект. Однако, как и другие подавленные в этот период авангардные формы, абстрактный кинематограф вернулся после войны с появлением «структурного фильма» и движений «расширенного кино» пятидесятых и шестидесятых годов.

Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм / Розалинд Краусс, Хэл Фостер, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х.Д. Бухло, Дэвид Джослит / Пер. отрывка с англ. Ольга Гаврикова. — М. : Ад Маргинем Пресс, ABCdesign, 2019. — 896 с. : илл.

Купить книгу можно здесь

Также читайте на нашем сайте:

Петергоф: послевоенное возрождение

Софья Багдасарова. «ВОРЫ, ВАНДАЛЫ И ИДИОТЫ: Криминальная история русского искусства»

Альфредо Аккатино. «Таланты без поклонников. Аутсайдеры в искусстве»

Елена Осокина. «Небесная голубизна ангельских одежд»

Настасья Хрущева «Метамодерн в музыке и вокруг нее»

Мэри Габриэль: «Женщины Девятой улицы»

Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века

Наталия Семёнова: «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»

Мэтт Браун «Всё, что вы знаете об искусстве — неправда»

Ролан Барт «Сай Твомбли»: фрагмент эссе «Мудрость искусства»

Майкл Баксандалл. «Живопись и опыт в Италии ХV века»

Мерс Каннингем: «Гладкий, потому что неровный…»

Мерс Каннингем: «Любое движение может стать танцем»

Шенг Схейен. «Авангардисты. Русская революция в искусстве 1917–1935».

Антье Шрупп «Краткая история феминизма в евро-американском контексте»

Марина Скульская «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра»

Кирилл Кобрин «Лондон: Арттерритория»

Саймон Армстронг «Стрит-Арт»