Чувственность, святость, фанатизм: глава из книги Энн Холландер «Материя зримого»

Ради чего античные скульпторы прикладывали столько усилий, изображая в мраморе складки одежды? Почему на ренессансных портретах чулки гладко обтягивают ноги, хотя на деле такое стало возможным только в XX веке, после появления эластичной синтетики? Почему в XVIII столетии были так популярны портреты в костюмах мифологических персонажей?

Издательство «Новое литературное обозрение» в серии «Библиотека журнала „Теория моды“» выпустило книгу искусствоведа и историка моды Энн Холландер «Материя зримого. Костюм и драпировки в живописи», в которой автор исследует, как художники разных эпох идеализировали и стилизовали человеческую фигуру и одежду, как мода и живопись вдохновляли и подпитывали друг друга в разных аспектах — от пропорций тела до способов его драпировки и обнажения, от причесок до украшений.

В рубрике «Книжное воскресенье» журнал Точка ART публикует главу «Чувственность, святость, фанатизм».

В предыдущей главе мы рассмотрели несколько примеров того, как художники XVI века на портретах противопоставляли статичной парадной одежде текучую декоративную драпировку. Однако в то время уже возникла еще одна влиятельная традиция, в первую очередь в Венеции эпохи Возрождения, — писать полуэротические поясные квазипортреты, порой с античным или библейским названием, порой без названия, в которых на модель накладывалась соблазнительная драпировка, а весь остальной антураж был очищен от складок ткани. Девушки представали в образе римской богини Флоры или христианской святой Марии Магдалины; юноши изображались как Орфей или Иоанн Креститель. На мужчинах чаще всего мы увидим драпированную ткань или звериную шкуру на голой груди; на женских портретах модели, как правило, носят прически из длинных локонов и живописный костюм, часто включающий складки настоящей сорочки, достаточно открытой, чтобы показать большую часть одной груди.

Бесподобный пример этого жанра предлагает нам Тициан в своей «Флоре» 1516–1518 годов. Он изображает полуодетую крашеную блондинку с распущенными волосами в роли идеальной античной красавицы, наделенной утонченными чувствами, и во многом этот образ создается за счет драпировок. Белые складки целиком обнажают одно плечо и наполовину — грудь Флоры. Хотя сбегающие одна за другой волны ткани ниспадают так, как и полагается костюму эпохи Древнего Рима, в то же время художник изобразил этот предмет одежды со скрупулезной точностью и абсолютно без выдумки как современную сорочку. Это реальная одежда, деликатно, почти незаметно превращенная в живописный костюм.

Внимательный зритель обнаружит шов там, где рукав встречается с основной частью сорочки; можно заметить узкую бахромчатую тесьму, собирающую складки, а если проследить взглядом линию ворота, можно увидеть, где она заканчивается, — два отложных уголка внизу широкого выреза: один над прикрытой грудью, другой в глубокой тени, где обнаженная грудь переходит в обнаженную руку; также вы можете увидеть спереди шов, который начинается в нижней части выреза. Однако все эти детали открываются глазу медленно; отклик в первую очередь вызывает то, как изящно Тициан накинул складки на руки модели, ее грудь и бока, чтобы показать легкое вращение ее фигуры по спирали, насколько хорошо смятые полумесяцы розовой камчатой ткани усиливают чувственное воздействие — один изгибается вокруг ее бедра, другой с противоположной стороны за плечом, самый крупный и самый динамичный она держит чуть ниже обнаженной груди. Виден лишь краешек соска Флоры, ее грудная клетка плавно переходит в нежные очертания двух грудей, вторая из которых едва угадывается под сорочкой. Ее левая рука, пальцы которой перебирают ткань обоих типов, будто неосознанно подхватывает камчатый палантин и открытую сорочку, соскальзывающие вниз, и обнажение, уже увиденное зрителем, также кажется случайным: все внимание Флоры закономерно принадлежит невидимому персонажу, которому она протягивает пригоршню цветов и листьев.

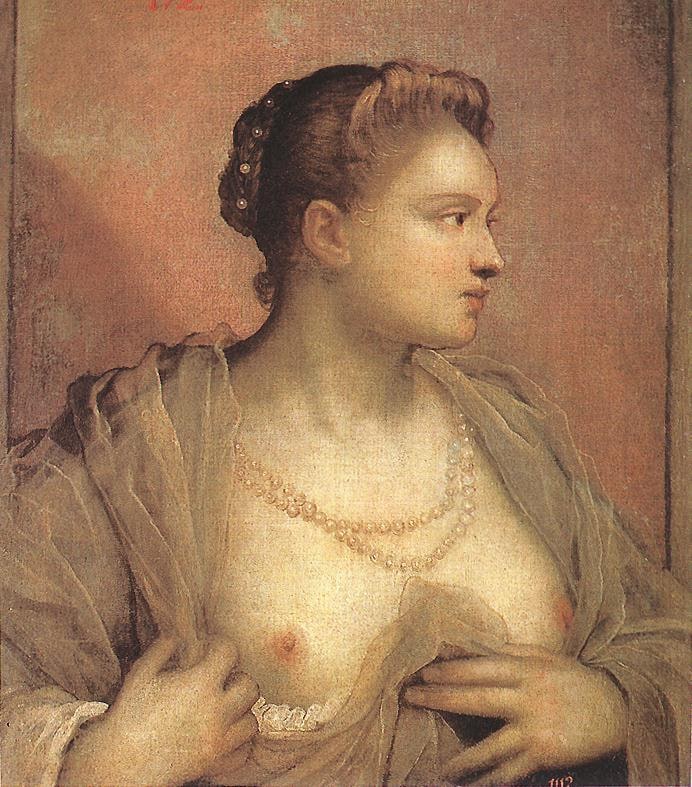

Поразительная интерпретация эротической темы в поясном портрете кисти Тинторетто примерно 1570 года наглядно свидетельствует о влиянии маньеристских излишеств на чувственность, поскольку модель обнажает обе груди намеренно. На ее голые плечи накинуты крупные складки тончайшего шелка, оставляя видимой оборку сорочки под одной грудью и подсказывая нам, что античная драпировка, которую к этой картине добавляет шарф, служит, чтобы передать тактильное ощущение тонкой ткани, скользящей по чувствительной коже. Действие, совершаемое моделью, почти церемониально; она важно смотрит в сторону, ее уложенные в строгую прическу волосы и симметричные складки шарфа придают образу античное благородство. Но это впечатление планомерно нарушают двойная нитка жемчуга и современная оборка, и, прежде всего, жест этой женщины — то, как она комкает газовую ткань между обнаженными грудями, подчеркивая их объем и соблазнительную ложбинку между ними, — заметим, модель Тициана ничего подобного не делала. Художник также показывает, что обе руки женщины касаются ее кожи и шелка одновременно, поэтому нас приводит в трепет сочетание разных чувственных ощущений.

Купидон держит зеркало, в которое наблюдает за нами богиня, в вариации «Венеры перед зеркалом» Тициана, выполненной неизвестным художником. Здесь на Венере мы видим исключительно живописные драпировки, не имеющие отношения к реальной сорочке. Однако, как и два знаменитых мастера, этот художник концентрируется на том, чтобы показать, как руки модели устанавливают связь между телом и драпировкой, поэтому здесь мы можем ясно видеть, как ткань ласкает, а не просто скрывает тело. Рука Венеры, скользящая по груди, проводит по ней тонкой материей, в то время как другая рука подносит вуаль, чтобы коснуться шеи. В этот раз художник придает божественную нереальность остальным драпировкам бессмертной Венеры: невероятным образом очерчивающие ее пупок — риторический мотив, который прослеживается и в живописи маньеризма, и в эллинистической скульптуре, — и в остальном не имеющие четкой формы или назначения, они словно пена морская то мягко набегают, то отступают, обволакивая одни части ее тела и обнажая другие.

В преддверии эпохи барокко одной из новых задач драпировки в живописи было усиление чувственности подобных фигур. В свете устоявшейся связи между драпировками и классической наготой в живописи стало ясно, что быстро повысить эротический заряд можно было, заставляя конкретные современные предметы одежды принимать форму условных, классических драпировок, которые затем вели себя необъяснимым образом. Часть современного выкроенного и сшитого плаща или рубашки могла напоминать сговорчивую пособницу разоблачения, какой когда-то служила свободная греческая туника. Скользящая драпировка, обнажавшая аппетитные руки и плечи или спины и груди, в действительности была лишь современной одеждой, спадавшей в одно мгновение, будто бы под властью собственного вожделения к модели.

Такая живописная мода могла иметь сильное воздействие на чувства, поскольку к XVII веку художники, несомненно, были настолько же искусны в том, чтобы вызывать у зрителя ощущение нежного прикосновения ткани, как и в том, чтобы заставить ее красиво свисать и извиваться. Легкий трепет вызывает осознание, что изысканные драпировки, окружающие белое плечо крестьянского мальчика, в действительности являются рваной рубахой и курткой, которая ему велика, и что он, улыбаясь чему-то, чего мы не видим, чувствует, как они скользят по его коже, пока мы за ним наблюдаем.

Сравнивая обнаженное плечо этого мальчика, написанного около 1680 года, с обнаженным плечом Венеры на картине 1555 года, мы можем увидеть, что это голое барочное плечо теперь решительно высвободилось из ткани: драпировка фокусирует на нем наше внимание, тогда как в изображениях Венеры и, чуть раньше, Флоры, драпировки использовались, чтобы объединить оголенное плечо с остальными обнаженными прелестями модели. Автором этого нового акцента на эротично ссутуленном плече в живописи, несомненно, был Микеланджело Меризи да Караваджо (возможно, вдохновленный Микеланджело Буонарроти), развивавший тему задолго до 1600 года. Древние греки и римляне, привыкшие видеть обнаженные плечи на публике, никогда не задумывались о том, чтобы изолировать их драпировкой для повышения их эротического потенциала, и художники эпохи Возрождения обнажали плечи моделей, не акцентируя их, а предпочитая уравновесить с обнаженными грудью и спиной. Караваджо, как кажется, стал первым художником, показавшим, как обнаженное плечо врывается на первый план и подставляется свету, будто наливное яблочко, которое так и просит, чтобы его надкусили. Во времена, когда европейский мужской костюм скрывал верхнюю часть тела под многочисленными толщинками, картины Караваджо, такие как «Вакх» и другие поясные портреты 1590-х годов, демонстративно выставляли напоказ юношеские голые плечи. Художник применял свою новую темпераментную версию безыскусного реализма к фигурам, создававшимся в рамках венецианской традиции эротического поясного портрета, которая прежде в изображении плеч соблюдала античное спокойствие. Радикальным образом отталкиваясь от ранних примеров безмятежных красавиц Тициана, Караваджо усилил эффект превращения обычной белой сорочки в вымышленные драпировки, специально для того, чтобы заострить очарование реалистичного плеча, вытолкнутого вверх из фантазийных покровов и слегка касающегося щеки модели.

Караваджо снова и снова писал нескольких моделей-женщин, изображая их полностью одетыми в современную и иногда парадную одежду, исполненными величия в роли Девы Марии, мифологической героини или святой. Этот художник, как правило, исследовал использование драпировки для выразительного обнажения именно на моделях-мужчинах, большинство из которых представляли ангелов и библейских персонажей; и лишь однажды в подобном ключе он представил женщину. В 1606 году, за несколько лет до своей смерти, он написал известное по разным копиям поясное изображение Марии Магдалины в экстазе: она одета в сорочку, нижняя часть ее тела обернута в пышные драпировки, пальцы сплетены, а верхняя часть тела без чувств опадает в стремнину белых складок. И уже из них на поверхность выныривает ссутуленное обнаженное плечо, льнущее к ее обнаженной шее и уху.

Этот пронзительный образ показывает, как Караваджо пришел к тому, чтобы добавить трагическое измерение драпировкам, которые он создавал из реальной одежды. В более раннем произведении он хотел, чтобы мы наслаждались сценой, когда внезапная острая боль заставляет милого юношу отскочить и обнажить плечо — укус ящерицы выявил эротизм тела. Но в этой «Магдалине», написанной несколько лет спустя, те же самые волны ткани, кажется, погружают женщину в состояние космической агонии, и только прикосновение ее собственного съеженного плеча дает ей минутное физическое облегчение.

Однако мы знаем, что Мария Магдалина долгое время была эмблемой женской сексуальности, и Караваджо передавал эту идею в своих более ранних версиях «Магдалины», одевая ее по моде своего времени, как это делали многие другие художники. Однако к XVII веку в ходе контрреформации мотив раскаяния Марии Магдалины в искусстве обрел новую драматическую силу, и ее часто показывали плачущей и молящейся в пустыне, одетой лишь в обнажающую грудь сорочку или же во всей роскоши ее нагого тела, в разных вариациях прикрытого ниспадающими волосами, — именно Тициан положил начало этой иконографии в 1530-х годах — чтобы показать, как своенравная Церковь раскаивается в своей глупости. Мы видим, что в своей последней «Магдалине» Караваджо не стал обнажать грудь женщины, но снова позволил одинокому плечу, охваченному складками ткани, навести зрителя на мысль о чувственном удовольствии.

Предложенный Караваджо новый способ сочетать реальную одежду, легендарный костюм и мифические драпировки появляется в «Успении Девы Марии» 1604 года. Скорбящий апостол, стоящий на видном месте слева, одет в мужской библейский костюм, неизменный на протяжении тысячелетней истории христианского искусства — хитон с длинными рукавами и мантию, которые мы впервые увидели на средневековой иконе, здесь они даже задрапированы, отсылая к Джотто и Мазаччо. В одежде других учеников Христа позади него мы видим лишь несколько складок, и художник дает понять, что они одеты одинаково. Все они в тени, каждый с одним мягко освещенным покрытым драпировкой плечом. Свет исходит из невидимого высокого окна слева, самые яркие его лучи падают на три главные фигуры: плачущего апостола в центре, одетого в современную куртку, мертвое тело Девы Марии в современном красном платье без вуали — ее мантия наброшена как одеяло на окоченевшие ноги, юбка вздернута, обнажая ступни и лодыжки — и скорбящую Марию Магдалину на переднем плане, одетую в современный облегающий лиф с белыми рукавами-шемиз, с современной прической из заплетенных и уложенных вокруг головы кос и юбкой, падающей простыми современными складками, скрывая ее ноги.

Караваджо плотно заполнил пространство слева и сзади темными фигурами в традиционном костюме, постепенно увеличивая освещенность так, чтобы свет падал прямо на тех, кого мы видим в современной одежде, особенно без всякой торжественности положенное на стол тело Девы Марии, и тем не менее он придал всем тканям одну и ту же абстрактную, универсальную текстуру — она не грубая и не тонкая, не конкретная — и все складки одинаково сдержанны. В результате у нас создается визуальное впечатление, что все одеты в едином стиле; разница незаметна. Апостолы в старинных одеждах и главные герои в обычной одежде сливаются под этим светом, все одеты в соответствии с событием, и кажется правильным, что мертвое лицо и руки Богоматери, раскинувшиеся по неповторимо красному платью, освещены самыми яркими лучами.

Среди фигур заднего плана перемежаются традиционные для апостолов бороды и лысины, святой Иоанн, как обычно, безбородый и светловолосый, руки сложены в жестах скорби. Мы видим босые ступни учеников, что напоминает нам, как их омыл Христос, о том же говорит чан с водой, стоящий рядом с ними на полу. Все эти элементы также в тени и сгруппированы очень неформально, как будто эти люди только что собрались. Но над фигурами и над всей верхней частью картины доминирует колоссальная багровая драпировка, такой же абстрактной универсальной текстуры, без швов и мятых заломов, льющаяся через всю сцену будто несущийся по воздуху поток крови из невидимого источника справа. Она подлетает к невидимому креплению в левой части потолка, откуда несколько ее метров стекают вниз над головами самых дальних фигур, отражая яркий свет из окна. Ее продольные складки, более крупные и более странные, чем складки одежды персонажей, кажется, парят в невесомости.

Этот широкий, беспрецедентный риторический жест служит сразу нескольким функциям: висящая драпировка визуально перекликается с платьем Богоматери и положением ее тела, объединяет группу, подтверждает святость события и требует от нас нашего духовного внимания. В этой бедной комнате подобная завеса не может нести никакой практической функции: драпировка расположена слишком высоко, она слишком пышная и насыщенно красная, чтобы являться подвернутым балдахином узкой кровати усопшей Девы Марии. Ее функция состоит в том, чтобы заменить вымышленной тканью группу ангелов или явление Бога Отца, которые могли бы в противном случае витать в горних слоях воздуха над смертным одром.

С помощью этой самой ткани Караваджо доказывает, что драпированные складки в живописи могут обладать способностью наполнять образ святостью или любым другим духовным или эмоциональным содержанием. Это тем более поразительно, так как драпировка одежды в этой композиции предельно проста, а жесты фигур сдержанны.

Благодаря использованию света для объединения древних святых как в современной, так и в легендарной одежде в критический момент священной истории в единую группу, размещенную под осязаемым благословением неземного красного балдахина, картина представляет собой удивительный религиозный шедевр. Однако заказчики, ожидавшие большего благообразия и величия от такого сюжета, ее не одобрили. Они вполне могли бы предпочесть нечто вроде «Вознесения Девы Марии» Аннибале Карраччи, алтарной картины, написанной за один или два года до работы Караваджо.

Освещение, композиция и драпировки на картине Карраччи представляют противоположный взгляд на религиозную и мифологическую живопись, также оказавший влияние на живопись в стиле барокко следующих поколений художников.

Здесь мы видим симметрично сгруппированных персонажей, смягченное освещение и характерный набор нарочитых, укорененных в истории искусства жестов монолитных фигур, а также разноцветное множество неопределенных, но гармонирующих между собой легендарных костюмов, каждый со своей собственной порцией со вкусом уложенных безупречных складок. Изобразительная риторика этого художника, кажется, предназначена для того, чтобы показать, как искусство может передавать святость благодаря своей способности воздействовать на зрителя сильнее, чем само изображаемое событие. Художник искусно вызывает в памяти эпизод священной истории, но он не разворачивается прямо у нас на глазах. Караваджо предпочитал умерить свои живописные возможности и вместо этого вызвать в воображении ощущение происходящего здесь и сейчас. И именно это чувство заставляет его немыслимую красную драпировку выглядеть так странно.

В течение одного или двух десятилетий после смерти Караваджо в европейское религиозное искусство вошло множество живописных драпировок разных видов, которые развевались, оборачивались вокруг фигур и ниспадали, чтобы подчеркнуть важность пророческих откровений и мученичества. Эффект большей амплитуды в живописной драпировке в XVII веке отражал общую моду на раздутые драпировки в реальной одежде, выраженную в широких буфчатых рукавах, длинных драпированных плащах и очень пышных элементах как мужского, так и женского костюма, спускавшихся вниз от высокой талии. Для изображения религиозных сюжетов отдельные художники использовали различные схемы. Некоторые из них представляли собой комбинации того, что открыли Караваджо и братья Карраччи, с целью создать выразительную живописную драпировку, которая бы придавала святым подобные объемные формы.

Великий антверпенский художник Питер Пауль Рубенс, проведший первые восемь лет XVII столетия в Италии, обучаясь, в частности, у Аннибале Карраччи, создавал фигуры с такой податливой и роскошной плотью, что живописные драпировки могли легко дополнять их позы и жесты, не перекрывая их — художник будто хотел показать, что драпировки тоже живые. В «Вознесении Девы Марии» 1626 года Рубенс демонстрирует мастерство в создании иллюзии легчайшего движения вверх в композиции, целиком состоящей из тяжелых тел в плотных одеяниях. Мягкие, реалистичные одежды и мантии с готовностью облегают пышные фигуры, и кажется, что Деве Марии помогает вознестись скорее ее драпировка, чем руки херувимов.

На переднем плане в центре — святая в розовом платье, скроенном в живописной манере, одновременно современной и тициановской. Реалистичная пышность ее юбки, кажется, случайным образом вписывается в изгибы ее крупного тела, как и мантия мужчины справа, будто взорвавшаяся золотыми складками, чтобы охватить его героические формы. Рубенс, как кажется, никогда не испытывал затруднений, изобретая все новые и новые формы складок, и делал это без всяких усилий, применяясь к каждому новому жесту каждого персонажа. Мы видим, что Аннибале Карраччи, напротив, позволял драпированным складкам слишком активно вести свою собственную ритмичную жизнь, чтобы допустить такое естественное согласие между действиями фигур и их тяжелой одеждой.

За свою долгую карьеру французский художник-классицист эпохи барокко Никола Пуссен разработал собственный индивидуальный стиль изображения драпировки, который он в равной степени блестяще применял в ветхозаветных, христианских и мифологических сюжетах. Его «Мистическое обручение святой Екатерины» 1629 года включает множество фигур в легендарных костюмах, каждый из которых состоит из множества складок; однако в картине мы не видим и толики демонстративной художественности Аннибале Карраччи, отражавшей достижения искусств без соблюдения принципов поведения ткани, ни следа настойчивой непосредственности Караваджо, ни динамичной живости Рубенса. Для этого события Пуссен одел ряд ангелов на заднем плане и младенца Христа в драпированные одежды классической Античности, которые он превратил в сдержанные, сплошные объемы цвета, не стараясь выделить складки или подчеркнуть античный фасон. Их силуэты выглядят естественно, а значит, строго классическими, без лишнего объема и напора, ярких бликов или отвлекающих маневров ткани. Как и у Аннибале Карраччи, на Деве Марии традиционный костюм, но со свободными рукавами, поскольку в те годы мода больше не позволяла носить прилегающие к телу, как на алтарном изображении Аннибале. Кроме того, у Пуссена рукав 1629 года крепится к платью швом, а узкие рукава Карраччи 1601 года — нет (Рубенс также пренебрегает швами).

Святая Екатерина была дочерью царя — мы отмечаем на ее голове маленькую диадему — и художник придал ее переливающемуся белому, розовому и золотому легендарному ансамблю достоинство, равное синему классическому гиматию Богоматери, но еще более усиленное реалистичностью смятой огромной юбки, которую она поправляет, становясь на колени. Один рукав, который мы видим на ее золотой шелковой блузе, имеет плечевой и пройменный швы; и Пуссен не стал воздерживаться от того, чтобы обозначить под шелком ее округлые груди, поскольку легенда гласит, что святая Екатерина была известна своей юностью и красотой. Чтобы передать эту идею, Пуссен искусно придал ее живописному костюму характерный для своей эпохи модный силуэт с высокой талией, пышными рукавами и просторной юбкой.

Как и в большинстве работ Пуссена, драпировка на этой картине располагает неоспоримой властью. Художник, несомненно, понимал, как ведет себя ткань, так же хорошо, как он понимал античную скульптурную драпировку, и ни в одной из своих картин он не пожертвовал правдоподобием ни первой, ни последней. В мифологических сценах, включавших обнаженные фигуры, одинаково очевидно его знание как живых тел, так и их античных репрезентаций; и отношение между драпировкой и наготой в этих работах отличается той же ясностью и уравновешенностью, что и в произведениях классической древности.

В этот же период в Испании и в совершенно другом настроении Франсиско де Сурбаран одевал мужчин-святых в облагороженные версии тяжелых монашеских одеяний и облачений священников. Он часто заставлял шерстяную ткань повисать на фигуре жесткими складками аскетических коричневых, теплых белых или темно-серых оттенков, изображая одежду так, что ее собственные мрачные формы полностью замещали форму и вес тела святого, оставляя открытыми только его неподвижные руки и лицо, наполняя изображение глубоким чувством благоговейного страха, не потревоженным никакими колебаниями цвета или движения. Хусепе де Рибера, современник и соотечественник Сурбарана, строил свою карьеру в Неаполе под сильным влиянием Караваджо. Его полотно «Святая Инесса» 1641 года тем не менее демонстрирует значительную близость тому, как Сурбаран использовал приглушенную ахроматическую драпировку.

Святая Инесса (Агнесса Римская) за ее преданность Христу была заключена голой в бордель. Ее волосы чудесным образом отросли, чтобы укрыть ее тело, и ее ангел-хранитель подает ей торжественную, неземную накидку, которая отразит все плотские посягательства.

Мы также можем пронаблюдать, как художник второй половины XVII века мог непреднамеренно злоупотреблять свободой драпировки, ведь он привык видеть, как не скупились на чрезмерное использование ткани его предшественники. Художник Джованни Баттиста да Сассоферрато был подражателем Перуджино и Рафаэля. Он написал множество Мадонн с идеализированными гладкими лицами и мягкими жестами, как у ранних мастеров, на фоне столь же умиротворенных пейзажей. Но когда дело доходило до одежды фигур и обстановки, Сассоферрато не всегда мог повторить спокойный внешний вид рафаэлевских драпировок, или, может быть, он того и не желал. Живописная мода повлияла на его вкус и, вполне возможно, на его восприятие, так что его медово-сладкая Мадонна, хотя и носит правдоподобное платье, окутана сверхактивным полотном лихорадочно подсвеченного синего материала. В правом верхнем углу картины обитают перевитые зеленые драпировки, заполняющие пространство позади Девы Марии визуальной суматохой, не соответствующей ни выражению ее лица, ни позе, ни безмятежному виду из окна. Произведение иллюстрирует то, как драпировка может стать знаком экзальтации, фактически ее не привнося.

Разницу между барочными драпировками на этой картине, которые художники множили без какой-либо особой цели, просто ради них самих, в конце XVII века, и прекрасными эффектами, которые в целом были разработаны для гиматиев Мадонн к 1500 году, можно понять, сравнив эту «Мадонну с младенцем» Сассоферрато и «Мадонну с младенцем и двумя ангелами» Превитали в первой главе. Ренессансные драпировки выглядят списанными с натуры в их подлинном богатстве; драпировки Сассоферрато выглядят концептуально богатыми и обобщенно-теоретическими, как будто художник использовал формулу. Освещение у Превитали приглушено, чтобы объединить складки драпировок на фигурах с их окружением; у Сассоферрато агрессивный свет уплощает драпировки, и они выделяются как перегруженные элементы. Сассоферрато испытал влияние Караваджо, его смешения реальной и вымышленной ткани и того, как он обращался со светом, но ему недоставало изобретательности нидерландских живописцев, таких как Рембрандт и Вермеер, приложивших собственное трансцендентное видение к инновациям Караваджо.

В XVIII веке французские художники эпохи рококо продолжали — теперь уже с беззаботным энтузиазмом, а не серьезным фанатизмом — прославлять античную привлекательность обнаженных частей тела, появляющихся из ничем не мотивированных вихрей ткани, и не только в поясном портрете. В своей «Темноволосой одалиске», написанной около 1745 года, Франсуа Буше ориентализирует сюжет, изображая модель, лежащую на животе, на низком диване. Она игриво смотрит на зрителя, обнажая нижнюю часть тела и раздвигая ноги в океане жестких ломаных складок.

Большая часть этого моря тяжелым каскадом спускается вниз со стены позади нее и поднимается между ее ног голубыми бархатными волнами; некоторые из них раздуваются под ее телом, словно буруны, сине-белыми полосами, а остальная часть пенится вокруг ее талии и плеч белыми брызгами, возможно, являя собой сорочку. Ее стопа касается дна в виде розового ковра на полу: его сине-золотая кайма вздымается, будто стремясь слиться с остальными волнами. О помещениях сераля напоминают лишь ее маленький расшитый жемчугом тюрбан с пером, да курильница для благовоний на низком столике, где также лежат жемчужные ожерелья. Экзотика главным образом передана беспорядочным изобилием тканей, нарисованных только лишь для того, чтобы разливаться вокруг этих ягодиц, ради чувственности как таковой, не подчиняясь никаким бытовым функциям.

Материя зримого. Костюм и драпировки в живописи / Энн Холландер; пер. с англ. С. Абашевой; предисл. В. Стил. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 176 с.: ил. (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»)

Читайте на сайте журнала главы из других книг издательства:

Мода и женщина в эпоху пандемии: глава из книги «НОВАЯ НОРМА»

История игрушек: глава из книги Меган Брендоу-Фаллер, Валентины Боретти и Джеймса Брайана «Дизайн детства»

Женская роль: глава из книги Анжелики Артюх «Кинорежиссерки в современном мире»

Современный танец в Швейцарии: глава из книги Анн Давье и Анни Сюке

Пушкин и Гюго: «Поэтические разногласия» — глава из книги Веры Мильчиной «И вечные французы…»

Арена катастроф: глава из книги Владислава Дегтярева «Барокко как связь и разрыв»

Герои своего времени: глава из книги Клэр И. Макколлум «Судьба Нового человека»

Анна Пожидаева «Сотворение мира в иконографии средневекового Запада»: глава из книги

История искусства в газете. Отрывок из книги Киры Долининой «Искусство кройки и житья»

«Очерки поэтики и риторики архитектуры»: глава из книги Александра Степанова

«Митьки» и искусство постмодернистского протеста в России: глава из книги Александара Михаиловича

«Звук: слушать, слышать, наблюдать» — главы из книги Мишеля Шиона

Шпионские игры Марка Фишера: глава из книги «Призраки моей жизни»