Наталия Семёнова: «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»

Некогда известный художник-пейзажист, попечитель Третьяковской галереи, коллекционер и ярчайший представитель Серебряного века Илья Остроухов стал главным героем новой книги Наталии Семёновой.

Автор-биограф Сергея Щукина и братьев Морозовых обратилась вновь к великой фигуре русского искусства. Увы, в наше время менее известной, чем предыдущие её герои. А ведь без этой фигуры просто невозможно представить рассказ о закате передвижничества, о Третьяковской галерее после смерти её создателя или об «открытии» древнерусской живописи.

Книга Натальи Семеновой «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» вошла в подборку журнала Точка ART самых интересных изданий об искусстве, вышедших в начале 2020 года , а сегодня мы публикуем предисловие к книге и первую главу — «Гениальный дилетант»

Имя Ильи Семеновича Остроухова ныне известно разве что художникам и историкам искусства, хотя некогда его произносили с придыханием. Друг юности Валентина Серова, человек близкий семье Мамонтовых, а затем самому Павлу Михайловичу Третьякову, доверившему 40-лет нему Остроухову управление своей галереей, давно потерялся в окружении прославленных современников: Поленова, Репина, Грабаря, Дягилева, а с недавнего времени еще и собратьев коллекционеров, Морозовых и Щукиных, которым я посвятила отдельные монографии.

Поразительно, но рубеж XIX–XX веков, времени, которое принято называть Серебряным веком русского искусства, невозможно представить без героя этой книги, — без Остроухова нельзя рассказать ни о закате передвижничества, ни о бытовании Третьяковской галереи после смерти ее создателя, ни об открытии древнерусской живописи, случившемся в России на заре XX столетия. Не случайно «Ежемесячник собирательства», журнал «Среди коллекционеров», вышедший в голодной, холодной Москве 1921 года, не забыл «за шумом современности», что минуло 40 лет художественно-коллекционерской деятельности «человека большой и многогранной культуры», посвятив Остроухову-коллекционеру бóльшую часть отпечатанного на ротапринте и ставшего библиографической редкостью номера. О нем написали мастер «профилей» Абрам Эфрос, получивший 1913 году из рук Остроухова Третьяковскую галерею Игорь Грабарь и тонкий эссеист Павел Муратов, перу которого принадлежит проникновенный отклик на смерть Остроухова в эмигрантском парижском Возрождении. Несколько лет спустя в той же газете появится серия муратовских очерков об открытии древнерусской живописи, посвященная тихо ушедшему в далекой Москве Илье Семеновичу Остроухову.

В группе московских коллекционеров — Боткиных, Зубаловых, Щукиных, Морозовых — И. С. Остроухов, как П. М. Третьяков, стоит особняком. Третьяков потому, что еще при жизни превратился в памятник благодаря собранной им галерее, а Остроухов потому, что был художником и, вдобавок попечителем галереи Третьякова. А коллекционер-художник особая статья, не укладывающаяся в классическую рубрикацию. Писать же об Остроухове оказалось чрезвычайно увлекательно — бесчисленное количество писем, включая черновики, телеграммы, открытки, фотографии, а еще горы счетов на картины и книги — вот где открывался простор для автора литературной биографии. Вряд ли еще представится другой такой шанс следить за жизнью своего героя, прошедшего классический путь маниакального собирателя — от бабочек и птичьих яиц до живописи импрессионистов и древнерусской иконы, с коротким уходом в живопись, а затем в методичное музеестроительство. Но ни на один час Остроухов не изменил любимому занятию — собирательству.

Илья Семенович собственного бизнеса никогда не имел и вошел в круг богатейшего купечества, женившись на дочери чайно-сахарного магната П. П. Боткина. В отличие от людей состоятельных, способных тратить на пополнение своих коллекций изрядные средства (взять хотя бы двоюродного брата Надежды Боткиной, Сергея Щукина и его братьев), Остроухов, даже став родственником Боткиных, не мог приобретать слишком дорогие произведения искусства. На фабриках и ярмарках ему приходилось бывать редко, сидение в конторе все его время не занимало.

К тому же по первой профессии Илья Остроухов был художник, хотя систематического образования так и не получил, а по призванию — собиратель и музеестроитель. Помимо собственной коллекции он управлял третьяковской — целых 14 лет был главным человеком в галерее, которую старался превратить в национальный музей русской живописи, а у себя в Трубниковском любовно собирал музей своего, личного вкуса. Музеи личного вкуса собирали многие, но Остроухов делал это с невероятным темпераментом, азартом и подлинной страстью, ибо был натурой артистически одаренной. Илья Семенович покупал французскую живопись и русскую графику, восточную бронзу и античное стекло, китайские лаки и русскую икону. Именно ему во многом принадлежит заслуга открытия художественного феномена русской иконы, в которой до Остроухова ценились совсем иные, нежели собственно живописные, достоинства.

Характер у Ильи Семеновича был вздорный, нередко он любил покрасоваться и поиграть в купца, «оправдывая свое замоскворецкое происхождение». Однако, несмотря на несговорчивость, капризность и безапелляционность суждений, притягивал к себе окружающих — знаниями, вкусом, пониманием. Его заключениям безоговорочно верили: Остроухов не имел права ошибаться, поэтому его ошибки становились сенсацией.

С началом Первой мировой войны жизнь русских купцов и фабрикантов изменилась. Границы закрылись и о покупках в Европе, куда они ежегодно отправлялись на поиски шедевров, пришлось забыть. В июле 1918 года национализировали крупную промышленность, а в конце года объявили народным достоянием частные коллекции. Многие эмигрировали, а Остроухов остался. Его назначили директором Музея иконописи и живописи имени Остроухова, в постановлении так прямо и написали: «Вы назначены директором Музея Вашего имени». Дали оклад, персональную пенсию и две комнаты в его же особняке. Ради музея Илья Семенович был готов снести все: согласился перевесить картины, сам покупал входные билеты, делая вид, что в посетителях нет отбоя.

После смерти Остроухова в 1929 году музей его имени мгновенно ликвидировали и, как тогда было принято выражаться, «распылили», распределив по многочисленным музеям. От музея остался лишь особняк в арбатских переулках, в котором ныне размещается музей, носящий отнюдь не его имя. Но можно не сомневаться, что великий книжник Илья Семенович Остроухов был бы рад, что в этих стенах разместился Литературный музей, чтящий его заслуги перед отечественной культурой.

Глава I

Гениальный дилетант

«Старая Москва звала его просто „Ильей Семеновичем“, без фамилии, словно никакой фамилии у него не было. Это — особая, исконная российская честь, означавшая, что другого человека с таким именем-отчеством не существует, а этого, единственного, должен знать всякий. Он делил в собирательстве это отличие только с „Павлом Михайловичем“ — с самим Третьяковым… Династия людей имени-отчества вообще кончается. Новое время ее не возобновит», — писал критик Абрам Эфрос в 1929 году, когда людей с таким, чуть ли не великокняжеским, титулом почти не останется.

«Илья Семенович был одним из самых замечательных русских людей, каких мне приходилось встречать, — вспоминал близко знавший его Павел Муратов, сам бывший ярчайшей фигурой Серебряного века, а после эмиграции — культуры русского зарубежья. — Он был человеком большого ума (что для России еще не большая редкость), сильного, даже властного характера (что уже несколько реже) и огромной, неистребимой, деятельной любви к жизни (что, пожалуй, являлось у нас и совсем редкостью). Это последнее качество и было как раз связано с разнообразнейшей обаятельнейшей одаренностью Остроухова.

Он был всесторонне способным человеком. Любовь к жизни и интерес к жизни непрестанно поднимали способности его на уровень некой повышенной напряженности. Всякая мысль становилась для него неотложной, всякое делание — настойчивым, всякая забота — острой, всякое дело — живым». «Этот человек никогда ни в чем не умел быть безразличным», — подытоживал Муратов.

При всех положительных качествах Илья Семенович часто бывал несносен. Из-за отвратительной несговорчивости, безапелляционности в суждениях, взбалмошности и капризности (чаще показной) он заслужил в свой адрес невероятное количество едких замечаний и колкостей. Этого противоречивого человека действительно можно было не любить и за многое упрекать. Однако «темпераментность натуры» все искупала. Он «вечно горел страстями», как выразился Муратов, поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах оставаться равнодушным и безразличным не мог. Представьте себе 70-летнего старца, пишущего народному комиссару здравоохранения Семашко гневное письмо, призывая покончить с негодяями, обрывающими в садах сирень, и приказать задерживать всякого проходящего с сиреневой ношей и строго-настрого запретить продавать сиреневые букеты на улицах.

Сопереживание было в его характере. Остроухова можно было упрекать во многом, но только не в безразличии. Если он кого-то любил, то не жалел ни времени, ни сил, чтобы помочь: лучший тому пример — отношения с Валентином Серовым и Николаем Андреевым. Первый, впрочем, был его ближайший друг, товарищ юности, правая рука по совету Третьяковской галереи, а Андреев — начинающий скульптор, на которого покровительствовавший ему Остроухов когда-то «поставил» и выиграл; вернее, выиграли все, поскольку только благодаря его интуиции мы имеем великий андреевский памятник Гоголю, ютящийся ныне в сквере на Никитском бульваре.

© СЛОВО / SLOVO

Илья Семенович умилялся красоте пейзажа, совершенству античной вазы, хорошо сделанной картине. Любил писать письма, в которых не уставал на многих страницах подробно описывать впечатления от увиденного, услышанного, прочитанного — от посещения музея до достоинств необычного фото-проектора — вераскопа. Если он чем-то увлекался, если узнавал что-то новое, то его буквально распирало от желания поделиться своим открытием. Наслаждаться или переживать в одиночку он совершенно не мог физически. При этом беды свои, надо отдать ему должное, переносил поистине стоически. Даже в последние годы жизни, возобновив переписку с Репиным, он не жалуется на болезни, не пишет о том, что ему оставили две комнаты в особняке и дали жалкую пенсию, а восторгается гениальным Веласкесом: «Боже мой, что за живопись, что за рисунок! Прямо гремит вещь… Какая маэстрия техники, какой точный глаз». Мучаясь от холода зимой 1921 года, пишет не о нехватке дров и продуктов, а о том, что Господь послал ему икону — не исключено, что «самого Андрея Рублева», и «выше этого художественного достижения» не знал еще никто. С не меньшим упоением он описывает знакомство с гениальным юношей, начинающим писателем Леонидом Леоновым, чьи рассказы кажутся ему настоящими шедеврами. Из-за больных ног он еле двигается по дому, но пишет своему многолетнему адресату Александре Павловне Боткиной совсем не об этом, а о том, что во время майской грозы брызнули первые листья, а утром в их сад прилетели чудные птички краснохвостики.

Увлеченность и восторженность Остроухов сохранит до конца дней, а от юношеской застенчивости, порой превращавшейся в натуральную фобию, и неуверенности в себе избавится, причем довольно-таки рано. «Мне часто приходит в голову, что я или пустой человек, которого куда ни кинь, всюду будет охать, ахать, всем вокруг довольствоваться, или — бездушный, которому чужды постоянные интересы и привязанности, который живет минутой, последним, новым, свежим впечатлением», — признавался 25-летний Илья. В те годы Остроухов постоянно сомневается в собственных способностях, рефлексирует по любому поводу и регулярно в кого-нибудь влюбляется: то в художников, то в музыкантов, но по преимуществу — в актрис, даром что дни и ночи проводит в театре и опере. («Сыгранностью, простотой, правдой игры Савина взяла меня, и вот я опять влюблен… и в этот раз так же безнадежно, как и в прочие оные раза».)

Упорный, увлекающийся, восторженный — таким он оставался во всем, за что бы ни брался. При такой пылкости, восторженности и «лавинности характера» (по определению Александры Боткиной) представить Илью Семеновича часами сидящим за мольбертом было трудно. «Дело живописца просто не соответствовало его темпераменту», — констатировал Муратов. А ведь Остроухов был отличным пейзажистом: его знаменитое Сиверко современники ставили ничуть не ниже пейзажей Левитана. Но Исаак Ильич, и манерой, и чувствительностью так похожий на Остроухова, причислен к лику великих мастеров-живописцев, а Илья Семенович так и остался художником одной картины, ну в крайнем случае трех.

Да и вообще жизнь этих современников сложилась уж слишком по-разному, поэтому сравнивать можно исключительно их пейзажные мотивы, у одного находя меланхолию, а у другого нет. «Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал прочесть что- нибудь такое, что вызывало бы страдание и грусть. Уговаривал меня читать вместе. „Мы найдем настроение, это так хорошо, так грустно, — душе так нужны слезы…“ <…> Летом Левитан мог лежать на траве целый день и смотреть в высь неба… Я разделял его созерцания, но не любил, когда он плакал, — вспоминал Константин Коровин, заключая свой мемуар следующим пассажем: „Довольно реветь“, — говорил я ему. „Константин, я не реву, я рыдаю“…» К тому же о каком серьезном сравнении может вообще идти речь, кроме верности натуре, если Остроухов, по собственному признанию, «вполне профессиональным художником» так и не сделался, ибо «не отдавался искусству исключительно и не делал из него главного интереса жизни».

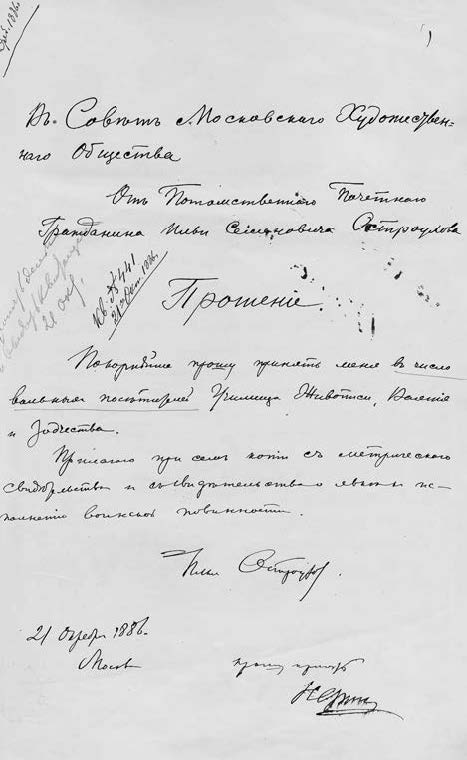

Поскольку искусство все-таки было главным его интересом, столь откровенное признание касалось конкретно живописи, которой Илья Остроухов начал заниматься в 1881 году. Методичный, порой излишне скрупулезный и обстоятельный (за что его многократно выбирали казначеем и включали в состав всевозможных ревизионных комиссий), 25-летний Илья установил для себя жесткий распорядок дня: в 7.30 вставать, с 8.30 до 10.30 — писать этюды, с 11 до 12.30 и с 14 до 18 совершать прогулки или осматривать памятники (если дело происходило за границей) и не позже 23.30 отправляться в постель. В июне, июле и августе он поднимался в 6.00 утра, потом, месяц за месяцем, набавлял по полчаса; в январе позволял себе просыпаться в 8.30 и постепенно переводил стрелки назад, стараясь урвать побольше светлого времени суток. Чистой работы за вычетом получалось где-то часов пять — семь в месяц.

Несколько лет Илья Остроухов пытался следовать подобному режиму. Но неуемный интерес к жизни, помноженный на его «лавинный темперамент», требовал совершенно иного ритма. Так что в сравнении с живущими профессией художниками (в отличие от литератора, живописец, особенно в XX веке, ничем иным жить и не 16 мог, ежели он, конечно, — Живописец) работал он мало, и несколько лет мог вообще не подходить к мольберту. Неспроста Левитан в одном из писем обмолвился, что Илья Семенович — человек, «имеющий досуг». Тем не менее во всех анкетах в пункте «профессия» Остроухов указывал «художник», хотя по большому счету в соответствующей графе ему скорее следовало бы писать «общественный» или «музейный деятель», что было гораздо ближе к истине. С другой стороны, называть его, члена Товарищества передвижников с 1891 года, дилетантом ни у кого язык не поворачивался. Самое точное определение Остроухову-художнику сумел найти Муратов, назвав его «полупрофессионалом». В этой странной позиции Илья Семенович до конца дней и оставался. Оказавшись во время войны не у дел, он достал кисти, купил свежие краски и вновь начал писать. Лишившись семейного бизнеса, особняка, коллекций и прочего имевшегося в наличии движимого и недвижимого имущества, а вместе с этим и надежд на скорейшее возвращение к прежней жизни, живописать он стал чуть ли не ежедневно. «Творчество в такое время, по-моему, самое лучшее, что можно было придумать», — говорил Остроухов, радуясь, что «помнят руки-то, помнят родимые». Помимо того, что занятия живописью были натуральной психотерапией (создавая произведение искусства, человек отстраняется от пережитого и переосмысливает его, отвлекаясь от тяжелых переживаний, — так называемый метод арт-терапии), остроуховские этюды бойко покупались друзьями и любителями, а отнюдь не раздаривались восхищенным поклонникам. Неожиданно обрушившаяся популярность, имевшая еще и денежное выражение, наполнила художника гордостью. Особенно лестно для его самолюбия было сообщить о сем факте Репину.

«Просто не верится: Вы уже семь лет работаете!! — немедленно откликнулся Илья Ефимович, оказавшийся по ту сторону границы в своих Пенатах. — Ах, как я хотел бы видеть Ваши работы! Конечно и Вас… Ведь Вы 17 же, слава Богу, более тридцати лет назад уже были верховодом в пейзаже. Разве можно забыть — оставшуюся посерелую снеговую зелень весною. А Сиверко!! Да, всё, что Вы только произвели, пользовалось заслуженным восхищением всех, кто понимал, ценил искусство, и молодежь — как невольно и самозабвенно подражала Вам. Всякая картина… эпоха в нашем творчестве была».

Дифирамбы всегда чрезмерно восторженного Репина наверняка тронули старика Остроухова: переписка между ними вновь завязалась в 1923 году, когда одному было за 70, другому — за 80. Ведь чего только не приходилось слышать о себе за последние 40 лет: что взял невесту «с хвостом», стал зятем чайного короля Петра Боткина, ну, понятное дело, живопись забросил; да и вообще всегда был ленив… В действительности все было далеко не так. Женитьба, без спору, была удачной, но по взаимному чувству, а совсем не по расчету (во что, правда, большинство видевших его спутницу жизни верить отказывалось). Первые годы ему удавалось совмещать живопись с ежедневным присутствием в конторе Боткиных. Но ведь требовалось время еще и на то, чтобы музицировать, собирать картины, читать, путешествовать, фотографировать, участвовать во все возможных комиссиях, не говоря уже о руководстве Третьяковской галереей, которой будет посвящено целых 14 лет.

«Меня постоянно что-то оттягивало: то музыка, то археология, то собирательство, то книги», — запишет Илья Семенович на восьмом десятке лет.

Сын елецкого купеческого брата, почетного гражданина Семена Васильевича Остроухова и законной жены его Веры Ивановны родился 20 июля 1858 года и был крещен в церкви Параскевы Пятницы (на месте которой в 1930-х соорудили павильон станции метро «Новокузнецкая»). Первые воспоминания мальчика были связаны с книгами. «Лет с восьми я стал увлекаться чтением. Мне стали дарить книги. Я с живостью стал читать Майн Рида, Купера, Вальтера Скотта и их всех перечитал. Еще больше набрасывался на картинки в дорогих изданиях, которые дарили мне добрые родители и родня. Первыми художественными изданиями меня поразившими были Северное Сияние, Библия в рисунках Юлиуса Шнора и какое-то трехтомное издание по русской истории в картинках. Несколько позднее я познакомился с иллюстрациями Густава Доре. И вот этот художник прямо вскружил мою юную голову. Мне было лет одиннадцать — двенадцать, когда мне подарили первые выпуски Библии».

Первые литографии французский рисовальщик-иллюстратор напечатал в 11 лет. Столько же было увидевшему его библейские рисунки русскому мальчику Илье. В отличие от знаменитого Доре стать художником он вроде бы и не мечтал, а просто любил рисовать, как и все дети. Но, видимо, было что-то особенное в его детском увлечении. Первым на это обратил внимание дядя. Сергей Остроухов, родной брат отца, числится в словаре выпускников Петербургской академии художеств как вольноопределяющийся, окончивший ее в 1856 году со званием свободного художника и получивший за время учебы две серебряные медали. Еще известно, что художественная карьера его не задалась, живопись он бросил, вернулся в родной Елец, где вскоре умер. Когда же Сергей Васильевич приезжал в Москву, обязательно рисовал племяннику фигурки лошадок, людей и все, что бы тот ни требовал. “Я пытался перенять у него кое-что. Мне пять лет… Помню ночью свою добрую кроватку, всю обвешанную по стене вырезанными из бумаги и мною нарисованными ангелами и святыми«8. Потом Илья увлекся бабочками, жуками и птицами. «С семи лет отроду каждую весну мы переезжали в подмосковное имение отца, на Сенеж, где оставались все лето и чаще осень. К пятнадцати годам у меня огромные коллекции. И огромный запас наблюдений».

Жуки и птицы — увлечение малораспространенное в отличие от коллекционирования бабочек, романтизированного Владимиром Набоковым. «И высшее для меня наслаждение… это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги… любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, — писал в одном из интервью автор Лолиты, известный научному сообществу подвидом nabokoviani. — Натуралисту интересно распутывать истории жизни малоизученных насекомых, изучать их привычки и строение, находить им место в классификационной схеме, той самой, которая иногда может приятно взорваться в ослепительном блеске полемического фейерверка, когда новое открытие нарушает старую схему и озадачивает ее бестолковых сторонников».

У Остроухова тоже имелись все предпосылки стать ученым, и сохранившиеся в его архиве письма лишний раз это подтверждают. «Если Вы, многоуважаемый Илья Семенович, не раздумали показывать профанам Вашу богатую коллекцию, то позвольте А. Л. Линде и мне посетить Вас завтра часу в первом. Едете ли на Сенеж? Я желал, чтобы вы хозяйским Вашим заранее обдуманным распоряжением… обставили бы благопристойно и возможно полно нашу экскурсию — она же обещает быть интересной». Можно подумать, что это ученик пишет профессору, но на самом деле все наоборот — преподаватель истории и географии, исследователь флоры и фауны Центральной России Петр Павлович Мельгунов обращается к своему воспитаннику.

В Московскую практическую академию коммерческих наук Илью отдали в 12 лет, определив в третий класс. Учить сыновей — Илью и Леонида — в семье елецкого купца Остроухова, занимавшегося мукомольным бизнесом, старались, несмотря на ограниченность в средствах — купцами они были средней руки. «Прими мое теперь, папаша, поздравленье / И поцелуй скорей меня в вознагражденье», — старательно выводил на русском, французском и немецком восьмилетний Илюша. Три года купеческий сын Илья Остроухов числился воспитанником Коммерческой академии, лучшего по тем временам учебного заведения для подготовки деловых людей. Окончившие академию (почему-то именно академию, хотя учреждение это, относившееся к разряду средних специальных, следовало именовать менее высокопарно — училищем) «кандидаты коммерции» имели право поступать либо в Коммерческий институт, либо в университет. Ни той, ни другой возможностью Остроухов не воспользовался.

Хранивший с конца 1880-х годов любые мелочи, вплоть до квитанций из цветочных магазинов, никаких документальных свидетельств, не говоря уже о воспоминаниях о проведенных в Коммерческой академии годах, он не оставил. Судя по табелям успеваемости, точные дисциплины Илье давались не очень (по математике «удовлетворительно», про товароведение, бухгалтерию, политэкономию неизвестно), в рисовании гипсов учителя указывали на небрежность; зато по истории и естествознанию было «отлично». С языками тоже получалось. Кстати, в единственном из средних московских учебных заведений здесь, помимо французского и немецкого, преподавали еще и английский, бывший тогда редкостью. Занятия английским Илья Семенович возобновит в холодные и голодные 1920-е, да еще в компанию к себе пригласит скульптора Николая Андреева, иностранными языками не владевшего.

Английский язык, надо сказать, пригодился очень скоро. Знакомый отца полицейский пристав, знавший, что Илья читает по-английски и любит собирать бабочек, пришел на Софийскую набережную: требовался совет, причем срочный. Случилось непредвиденное происшествие: в замоскворецких номерах скоропостижно скончался некий путешественник, по документам англичанин, возвращавшийся домой из Туркестана. При нем осталось множество коробок и ящиков, в которых обнаружили коллекцию насекомых. По полицейским правилам, путешественника надлежало похоронить, а вещи его продать с аукциона. Странным содержимым багажа иностранца пристав просил «поинтересоваться» Илью — никого более компетентного в окружении господина унтер-офицера просто не нашлось.

«Объятый первым приступом коллекционерской страсти, гимназист Остроухов выпросил у отца „красненькую“ и сделался владельцем замечательнейшей энтомологической коллекции» (впоследствии он подарит ее Московскому университету). Той самой, осмотреть которую просил позволения Мельгунов, приятельствовавший с отцом Семеном Васильевичем и потому часто гостивший на Сенеже, ставшем для учителя и ученика идеальным объектом для изучения флоры и фауны. Переписка почтенного Мельгунова и юного Остроухова трудночитаема из-за множества латинских названий. «Что лед? Вы полагаете, мы продержим дома Virillustriis Pallatinius secundus… Вчера был в Царицыно, последствия морозов ощутительные… всего нашли два гнезда… Мы могли бы, вероятно, заинтересовать Вас найденным нами гнездом Corvus cornix Linnaeus… Не отложите ли экскурсию на Сенеж и не присоединитесь к нам в Петровском и Разумовском? Если соберетесь, то будьте к восьми утра у Страстного монастыря (линейка до Петровского), и если желаете переговорить лично, то consilium magnit будет у меня завтра вечером».

Илья Остроухов. Гениальный дилетант / Наталия Семёнова. — М. : Слово / Slovo, 2020. — 240 с. : ил.

Приобрести книгу можно здесь

Читайте также на нашем сайте:

Настасья Хрущева «Метамодерн в музыке и вокруг нее»

Мэтт Браун «Всё, что вы знаете об искусстве — неправда»

Ролан Барт «Сай Твомбли»: фрагмент эссе «Мудрость искусства»

Майкл Баксандалл. «Живопись и опыт в Италии ХV века»

Мерс Каннингем: «Гладкий, потому что неровный…»

Мерс Каннингем: «Любое движение может стать танцем»

Шенг Схейен. «Авангардисты. Русская революция в искусстве 1917–1935».

Антье Шрупп «Краткая история феминизма в евро-американском контексте»

Марина Скульская «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра»

Кирилл Кобрин «Лондон: Арттерритория»

Саймон Армстронг «Стрит-Арт»