Ролан Барт «Сай Твомбли»: фрагмент эссе «Мудрость искусства»

В связи с распространением коронавируса, журнал об искусстве Точка ART призывает читателей временно воздержаться от посещения музеев, галерей и театров, обратившись, например, к чтению.

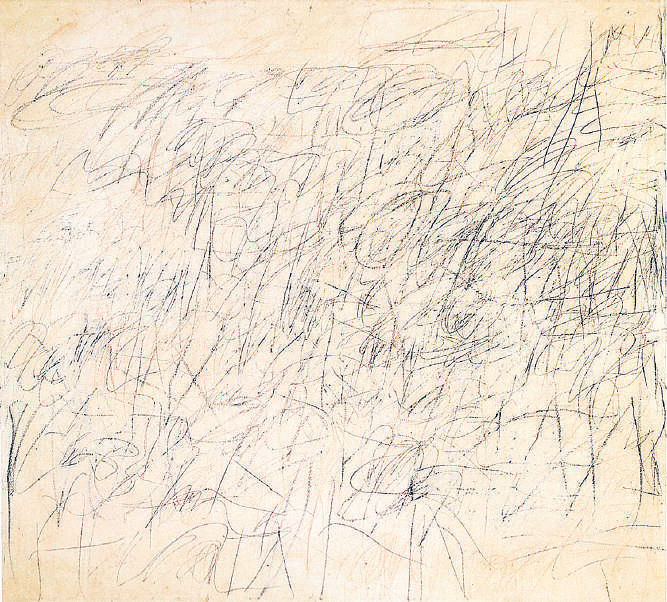

Каждое воскресенье Точка ART будет знакомить читателей с лучшими книгами об искусстве, публикуя их фрагменты. На этой неделе мы представляем новинку издательства Ad Marginem, выпущенную совместно с Музеем современного искусства «Гараж» — два блестящих эссе выдающегося французского семиолога Ролана Барта (1915–1980), написанные в 1970-х годах для каталогов выставок Сая Твомбли (1928–2011). Книга служит превосходным введением в творчество американского живописца, в которой Барт проницательно анализирует сочетание абстрактной визуальности и конкретности письма, определяющее самобытный характер искусства Твомбли. Размышления Барта меняют наш взгляд на Твомбли, подпитывая интерес к его картинам.

С разрешения издательства мы публикуем главы эссе «Мудрость искусства».

Также читатели могут ознакомиться с другими уже опубликованными нами фрагментами книг, посвященных искусству, по ссылкам в конце этой статьи.

Мудрость искусства *

Каковы бы ни были воплощения живописи, каковы бы ни были ее носители и форматы, всегда возникает один и тот же вопрос: «Что там происходит?» Холст, бумага или стена: речь идет о сцене, на которой что-то приключается (и если в некоторых видах искусства художник сознательно стремится к тому, чтобы ничего не приключалось, то даже в этом есть некое приключение). И картину (сохраним это старое, но удобное слово) следует воспринимать как своеобразный театр по-итальянски: занавес поднимается, мы смотрим, ждем, внимаем, понимаем; когда сцена завершается и картина исчезает, мы вспоминаем; мы уже не те, что раньше: как в античном театре, мы прошли обряд посвящения. Я хотел бы рассмотреть Твомбли через призму События.

Происходящее на сцене, которую представляет Твомбли (на холсте или на бумаге), относится к разным типам событийности, которые греки очень четко различали в своем словаре: факт (прагма), случай (тюхе), исход (телос), неожиданность (аподестон) и действие (драма).

1

Прежде всего, это происшествие… карандаша, масла, бумаги, холста. Инструмент живописи — это не инструмент. Это — факт. Твомбли подает материал не как то, что будет чему-то служить, а как абсолютную материю, явленную во всей своей славе (согласно теологическому словарю, слава Бога — явление его Бытия). Материал есть materia prima, как у алхимиков. Materia prima — то, что существует до смыслового разделения: ситуация в высшей степени парадоксальная, поскольку в человеческом устроении всё доходящее до человека сразу сопровождается каким-то смыслом, смыслом, который придали другие люди, и далее, по восходящей, до бесконечности. Демиургическая власть художника заключается в том, что он заставляет существовать материал как материю; даже если из холста исходит смысл, карандаш и краска остаются «вещами», упрямыми субстанциями, чью настойчивость «быть-здесь»* не может сломить ничто (никакой последующий смысл).

Искусство Твомбли состоит в том, чтобы давать видеть вещи: не те, что он изображает (это уже другая проблема), а те, которыми он манипулирует: щепоть графита, разлинованная в клетку бумага, розовая капля, бурое пятно. Это искусство обладает своим секретом, который обычно заключается не в том, чтобы размазать вещество (уголь, тушь, масло), а в том, чтобы дать ему тянуться. Дабы выразить карандаш, — думается нам — следовало бы на него нажать, усилить его присутствие, сделать его интенсивным, черным, жирным. Твомбли думает противоположным образом: сдерживая давление материи, позволяя ей небрежно оседать, так что ее зерно немного рассеивается, он позволяет ей выказать свою суть, удостоверить для нас ее имя: это — карандаш. При желании немного пофилософствовать мы могли бы сказать, что бытие вещей не в их тяжести, а в их легкости; и, возможно, нам вспомнилось бы высказывание Ницше: «Хорошее легко»****: и действительно, Твомбли предельно далек от Вагнера.

Итак, речь идет о том, чтобы всегда и при любых обстоятельствах (в каком угодно произведении) являть материю как факт (прагма). Для этого у Твомбли имеются если не приемы (хотя почему бы им не быть; в искусстве прием — благороден), то, по меньшей мере, привычки. Не будем выяснять, имелись ли подобные привычки у других художников: в любом случае оригинальность искусства Твомбли заключается в их комбинации, распределении, дозировке. Ведь и слова принадлежат всем, но фраза принадлежит писателю: «фразы» Твомбли неподражаемы.

Материальность следа художник передает (можно ли сказать «по буквам»?) следующими жестами. 1) Черкание. Твомбли исчеркивает холст каракулями («Без тормозов», «Критицизм», «Олимпия»); водит рукой туда-сюда, иногда — настойчиво, словно «теребя» линию, как человек, скучающий на каком-нибудь профсоюзном собрании, покрывает бессмысленными, кажется, черточками уголок лежащего перед ним листа бумаги. 2) Пятно («Коммод II»). Речь не о ташизме*: Твомбли направляет пятно, тянет его, будто орудуя пальцами; тело привлечено, приближено к полотну, но не через проекцию, а, так сказать, через прикосновение, причем всегда легкое: речь идет не о давлении (например, «Неаполитанский залив»). Возможно, уместнее говорить не о «пятне», а о macula; ведь macula — не любое пятно; это (как поясняет этимология) пятно на коже, но еще и ячейка сети; maculae Твомбли ассоциируются с регулярной пятнистостью некоторых животных и подчиняются сетевому принципу окраса. 3) Пачкание: так я называю потеки и помарки — краски, карандаша, а зачастую просто непонятно чего, — которые накладываются поверх предыдущих рисунков, как если бы Твомбли хотел стереть их — хотя на самом деле он вовсе к этому не стремится, поскольку они остаются различимы. Здесь проявляется весьма утонченная диалектика: художник делает вид, что «провалил» какой-то фрагмент полотна и пытается его стереть, но и это стирание он «проваливает»; наложение двух «провалов» создает своеобразный палимпсест: придает картине глубину неба в наплывающих друг на друга, но всё равно просвечивающих легких облаках («Вид», «Афинская школа»).

Можно заметить, что все эти жесты, нацеленные на обоснование материи как факта, связаны с пачканием. Парадокс: факт начистоту определяется лучше, когда он не совсем чист. Возьмите любой обиходный предмет: его суть проявляется лучше всего не тогда, когда он новый, девственно нетронутый, а тогда, когда он использован, чуть потерт, чуть запачкан, чуть запущен: отбросы — вот где прочитывается правда вещей. Истина красного — в потеке, истина карандаша — в небрежности линии. Идеи (в платоновском смысле) — это не блестящие металлические Фигуры, затянутые в корсет, как концепты, а скорее зыбкие контуры (макулатура) на размытом фоне. Вот, что касается живописного факта (via di porre).

Но существуют и другие события в творчестве Твомбли: написанные события, Наименования. Они также являются фактами: они выставлены на сцене, без декораций, без реквизита: «Вергилий», «Орфей». Но их номиналистическая слава (ничего кроме Имени) также лишена чистоты: начертание по-детски немного неровное, неуклюжее — ничего общего с типографикой концептуального искусства; почерк передает этим наименованиям всю неловкость того, кто пытается писать. И, опять-таки, истинность Имени, возможно, проявляется от этого лишь ощутимее: разве школьник, усердно переписывая название таблицы умножения, не заучивает ее содержание? Выводя на холсте «Virgil», Твомбли как будто сжимает в своей руке всю огромность вергилиева мира, все отсылки, хранилищем которых служит это имя. Поэтому в названиях произведений Твомбли не следует усматривать никакие аналогии. Если картина называется «Итальянцы», не ищите в ней итальянцев, их можно найти только — и именно — в названии. Твомбли знает, что Имя обладает абсолютной (и достаточной) силой внушения: написать слово «итальянцы» значит увидеть всех итальянцев сразу. Имена подобны кувшинам, о которых говорится, не помню, в какой сказке из «Тысячи и одной ночи»: в них заперты духи; откройте или разбейте кувшин — дух вылетит, вознесется, развеется как дым и наполнит собой воздух: разбейте название, и вся картина улетучится.

Столь же чистая функциональность наблюдается и в посвящениях. У Твомбли их несколько: «Посвящается Валери», «Посвящается Татлину». И здесь тоже нет ничего, кроме графического акта посвящения. Ведь «посвящать» — один из тех глаголов, которые лингвисты вслед за Остином* называют «перформативными», потому что их значение сливается с самим актом высказывания: «я посвящаю» не имеет другого смысла, кроме действенного жеста, которым я преподношу, что сделал (свое произведение), тому, кого люблю или кем восхищаюсь. Именно это и делает Твомбли: неся на себе лишь надпись посвящения, полотно как бы самоустраняется: дан лишь акт передачи — и немного письма, дабы его выразить. Это предельные картины, но не из-за того, что на них нет никакой живописи (с этим пределом экспериментировали другие художники), а потому что в них устранена сама идея произведения — но не связь художника с тем, кого он любит. Первая публикация в каталоге: Cy Twombly. Paintings and Drawings: 1954–1977. New York: Whitney Museum of American Art, 1979.

* Первая публикация в каталоге: Cy Twombly. Paintings and Drawings: 1954–1977. New York: Whitney Museum of American Art, 1979.

** Materia prima (лат.) — первая материя. В философии Аристотеля первая из четырех причин: вещество. Подобно тому как бесформенная глыба мрамора представляет собой чистую возможность («потенцию»), которую скульптор приводит к осуществлению («актуализации»), так и первая материя есть сущее, открытое для любых возможностей. В алхимии первоматерия — основная субстанция микро- и макрокосма, из которой в результате алхимических действий можно получить то, что является наивысшей ценностью (философский камень, философское яйцо, эликсир мудрости, красная тинктура и т. д.).

*** Автор употребляет термин «être-là», которым обычно переводится неологизм «здесь-бытие» или «дазайн» (нем. Dasein), философское понятие, используемое М. Хайдеггером в работе «Бытие и время» для определения «сущего, которое обладает способностью вопрошать о бытии».

**** Ницше Ф. Казус Вагнер. Проблема музыканта. Сочинения в двух томах. Том 2. М.: «Мысль», 1990 (пер. Н. Полилова). С. 528.

***** Ташизм (от франц. tache — пятно) — направление в абстрактной живописи, сложившееся в 1950-х годах в Европе (впервые работы ташистов были выставлены в Париже в 1947 году) и развивавшееся параллельно абстрактному экспрессионизму и живописи действия (action painting) в Америке. Европейский вариант беспредметного творчества (П. Сулаж или Х. Хартунг) сводится к импульсивному спонтанному нанесению мощных, крупных мазков краски на холст.

****** Via di porre (итал.) — путем наложения. Из высказывания Леонардо да Винчи о разнице между живописью и скульптурой: живописец работает путем наложения мазков краски на бесцветное полотно (via di porre), а скульптор, напротив, действует путем отнятия от камня того, что скрывает находящуюся в ней статую (via di levare). З. Фрейд использует эту аналогию в работе «О психотерапии » (1910), поясняя радикальное отличие гипнотического внушения от психоанализа.

****** Джон Лэнгшо Остин (1911–1960) — британский философ языка, один из основателей философии обыденного языка. Внес вклад в разработку теории речевого акта.

2

Тюхе, по-гречески, это событие, которое происходит случайно. В полотнах Твомбли, кажется, всегда проявляется некая воля случая, Удача. Неважно, что на самом деле произведение является результатом тщательного расчета. Важен эффект случайности или, выражаясь деликатнее (ведь искусство Твомбли не произвольно), вдохновения, творческой силы, которая и является случайным счастьем. Об этом эффекте свидетельствуют два действия и одно состояние.

Действия. Во-первых, ощущение «броска». Материал словно разбросан по холсту, а бросать — это действие, которое соединяет в себе исходную решимость и конечную неопределенность: бросая, я знаю, что делаю, но не знаю, что из этого получится. «Бросок» Твомбли — элегантный, плавный и — как говорится в играх, где надо бросать шар, — «длинный». Во-вторых, — второе действие есть следствие первого — видимость рассеяния. На холсте (или бумаге) элементы разделены пространством, большим пространством; в этом они сродни восточной живописи, к которой Твомбли близок, поскольку часто смешивает письмо и живопись. Даже когда происшествия — события — четко обозначены («Неаполитанский залив»), полотна Твомбли остаются пространствами насквозь проветриваемыми. Их воздушность — не только пластическое свойство; это как тонкая энергия, которая позволяет легче дышать; картина вызывает во мне то, что философ Башляр называл «восходящим»* воображением: я парю в небе, я дышу в воздухе («Школа Фонтенбло»). Состояние, связанное с двумя этими действиями («бросок» и рассеяние) и присутствующее во всех картинах Твомбли, — это Разреженность. Латинское слово rarus обозначает то, что имеет интервалы или промежутки, то, что разрежено, разрозненно, пористо, и именно таково пространство Твомбли (см. в частности «Без названия», 1959).

Как эти две идеи — идеи пустого пространства и случайности (тюхе) — могут соотноситься? Это хорошо разъясняет Валери (ему посвящен один из рисунков Твомбли). В одной лекции, прочитанной в Коллеж де Франс (5 мая 1944 года), Валери рассматривает две ситуации, в которых может оказаться тот, кто создает произведение: в первом случае произведение отвечает заранее определенному плану; во втором случае художник заполняет воображаемое прямоугольное пространство. Твомбли заполняет свой прямоугольник по принципу Разрежения, то есть разнесения элементов на определенное расстояние. Это основополагающее понятие японской эстетики, которая не ведает кантианских категорий пространства и времени, но использует более утонченную категорию промежутка (по-японски ма). Японское ма — это, по сути, латинское rarus; искусство Твомбли именно в этом. Разреженный прямоугольник отсылает нас к двум цивилизациям: с одной стороны — к «пустоте» восточных композиций, которая то тут, то там лишь подчеркивается каллиграфией; с другой стороны — к средиземноморскому пространству, которое также является пространством Твомбли. Любопытно, что Валери (вновь он) прекрасно передал идею подобной пространственной разреженности, однако говоря не о небе или море (что приходит на ум в первую очередь), а описывая старые дома на Юге: «Эти просторные южные комнаты, прекрасно подходящие для размышлений, потерянная в них массивная мебель. Большая замкнутая пустота — где время не в счет. Разум хотел бы всё это заселить». По сути, картины Твомбли — это большие средиземноморские комнаты с разбросанными (rari) предметами, теплые и светлые пространства, в которые разуму хочется вселиться.

* Отсылка к эссе Гастона Башляра «Грезы о воздухе — опыт о воображении движения» (1943; рус. пер. Б. Скуратова: М.: Ad Marginem, 1999). Прилагательное ascensionnel — восходящий, возносящий или воспаряющий — часто встречается в тексте и используется в названии главы V, части III «Nietzsche et le psychisme ascensionnel» (в указанном переводе «Ницше и асцензиональная психика»).

3

На первый взгляд, «Марс и художник» — композиция символическая: вверху Марс, то есть битва линий и красных пятен, внизу Художник, то есть цветок и его имя. Картина работает как пиктограмма, в которой сочетаются предметные и графические элементы. Система очень ясна, и ее ясность, совершенно нетипичная для творчества Твомбли, отсылает нас к смежной проблематике предметности и значения.

Хотя в истории живописи абстракция (название, как мы знаем, неудачное) — движение, существующее уже давно (можно сказать, с последних работ Сезанна), каждому новому художнику приходится вновь с ней спорить: в искусстве проблемы языка остаются по существу нерешенными; язык всё время изворачивается. А посему (несмотря на грозное давление культуры и особенно культуры специализированной) нет ничего наивного в том, чтобы, оказавшись перед картиной, спросить себя, что она изображает. Смысл липнет к человеку: даже когда он хочет создать что-то бессмысленное или вне-смысленное; этой бессмыслицей или вне-смыслицей он в итоге всё равно производит смысл. Постоянное обращение к вопросу о смысле представляется вполне легитимным, поскольку именно этот вопрос оказывается препятствием для универсальности живописи. Если стольким людям (из-за разницы культур) кажется, что они «ничего не понимают» в той или иной картине, дело в том, что им нужен смысл, которого (полагают они) картина им не дает.

В этом вопросе Твомбли занимает четкую позицию хотя бы уже потому, что большинство его картин названо. Самим фактом своего наименования они предлагают жаждущим значения зрителям своеобразную приманку. Ведь в классической живописи название (тоненькая полоска слов внизу, к которой музейные посетители устремляются первым делом) ясно излагало, что именно изображает картина: аналогия картины дублировалась аналогией названия; значение казалось исчерпывающим, изображение — точным. И вот при виде озаглавленной картины Твомбли тоже срабатывает рефлекс, и мы начинаем искать аналогию. «Итальянцы»? «Сахара»? Где итальянцы? Где Сахара? Мы ищем. И, разумеется, ничего не находим. Или, в лучшем случае, — именно здесь и начинается искусство Твомбли — найденное нами, то есть само полотно, само Событие в своем великолепии и своей загадочности, оказывается двусмысленным. Ничто не «изображает» итальянцев, Сахару, никакого изображения, аналогичного этим предметам, нет, однако — смутно угадываем мы — ничто на этих полотнах не противоречит некоему естественному представлению о Сахаре, об итальянцах. Иначе говоря, у зрителя возникает предчувствие какой-то иной логики (его взгляд начинает трудиться): при всей неясности картина предлагает исход; то, что в ней происходит, отвечает телосу, определенной цели.

Этот исход обнаруживается не сразу. Вначале название словно перекрывает доступ к картине, ибо своей точностью, внятностью, классичностью (ничего странного, ничего сюрреалистического) оно уводит на путь аналогии, который очень скоро оказывается прегражденным. Названия Твомбли выполняют функцию лабиринта: проследовав за мыслью, которую они нам подбрасывают, мы вынуждены возвращаться вспять и вновь отправляться в путь, но уже в другом направлении. Однако от этих привидений что-то остается и пропитывает полотно. Благодаря названиям возникает негативный элемент, присутствующий в любой инициации. Это искусство разреженной формулировки — одновременно очень рациональное и очень чувственное — постоянно подвергает негативность испытанию подобно так называемым «апофатическим» (негативным) мистическим практикам, ибо они заставляют пройти через всё, чего нет, дабы в сей полости различить слабый свет, который, едва мерцая, всё же сияет, ибо он не обманчив.

Полотна Твомбли (их телос) создают нечто весьма простое — «эффект». Это слово здесь нужно понимать в сугубо техническом смысле, который оно приобрело во французских литературных школах конца XIX века, от Парнаса до символизма. «Эффект» есть общее впечатление, навеянное стихотворением, — впечатление в высшей степени чувственное и чаще всего визуальное. Это общеизвестно. Однако особенность эффекта в том, что его нельзя разделить на части: его невозможно свести к сумме локализуемых деталей. Теофиль Готье написал стихотворение «Мажорно-белая симфония», где все строки способствуют — рассеянно и вместе с тем настойчиво — воцарению одного цвета, белого, который отпечатывается в сознании вне зависимости от предметов, которые несут его на себе. Подобным образом Поль Валери в свой символистский период написал два сонета под названием «Феерия»*, эффектом которых является определенный цвет; но поскольку от Парнаса до символизма восприимчивость становилась всё более утонченной (кстати, под влиянием художников), этот цвет уже не сводится к какому-то одному слову (как белый у Готье). У Валери, вне всякого сомнения, преобладает серебристый оттенок, но он вовлечен в другие ощущения, которые его диверсифицируют и усиливают: свечение, прозрачность, легкость, внезапная острота, холодность; бледность луны, шелковистость перьев, блеск алмаза, радужность перламутра. Таким образом, эффект — не риторический «трюк», а самая настоящая категория восприятия, определенная следующим парадоксом: неразложимость единства впечатления («сообщения») и сложность причин, компонентов: в общей цельности (всецело доверенной власти художника) нет никакой таинственности, однако она несводима к своим частям. Это несколько иная логика, своеобразный вызов, который поэт (и художник) бросает структурной упорядоченности Аристотеля.

Хотя Твомбли и французский символизм многое разделяет (искусство, история, национальность), кое-что их всё же сближает: определенная форма культуры. Этакультура — классическая. Твомбли не только напрямую отсылает к мифологическим фактам, унаследованным от греческой и латинской литератур; вводимые им «авторы» (auctores означает «поручители») — поэты-гуманисты (Валери, Китс) и художники, вскормленные Античностью (Пуссен, Рафаэль). Греческих богов с современным художником постоянно связывает одна и та же аллегорически представляемая цепь, звеньями которой являются Овидий и Пуссен. Античных предшественников, поэтов и художника соединяет своеобразный золотой треугольник. Показательно, что одно из полотен Твомбли посвящено Валери, и еще более показательно (поскольку эта встреча произошла для Твомбли, наверняка, неосознанно), что полотно художника и стихотворение поэта носят одно и то же название «Рождение Венеры»; оба произведения имеют одинаковый «эффект»: морское явление. Это, в данном случае, образцовое сближение, возможно, дает ключ к «эффекту» Твомбли. Мне кажется, что эффект, присутствующий во всех его полотнах, даже в тех, которые предшествовали переезду в Италию (ибо, как говорит всё тот же Валери, будущее иногда оказывается причиной прошлого), есть очень общее впечатление, восходящее к слову «Средиземноморье» во всех его возможных измерениях. Средиземноморье — огромный свод воспоминаний и ощущений: греческий и латинский языки, присутствующие в названиях Твомбли, историческая, мифологическая, поэтическая культура, вся та жизнь формы, цвета и света, которая происходит на границе земной тверди и морской глади. Неподражаемое искусство Твомбли состоит в том, что эффект-Средиземноморье явлен в результате работы с материалом (царапание, пачкание, подтеки, скупой колорит, отсутствие академической формы), который не имеет никакого аналогического отношения к великому средиземноморскому ореолу.

Я был на острове Прочида, напротив Неаполя, где жил Твомбли. Я провел несколько дней в античном доме, где обитала героиня Ламартина по имени Грациэлла. Там мирно соединяются свет, небо, земля, редкие скалистые прочерки, арка свода. Это Вергилий, и это полотно Твомбли: в сущности, у него нет ни одного полотна, где бы не было пустоты неба, воды и очень легких признаков земной близости (лодка, мыс), которые по ним проплывают (apparent rari nantes*): синева неба, серость моря, розовость зари.

* «Мажорно-белая симфония» (в переводе Б. Дубина) или «Симфония ярко-белого» (в переводе Н. Гумилева) — стихотворение из программного сборника Т. Готье «Эмали и камеи» (1852).

** «Феерия» и «Та же феерия» (пер. Р. Дубровкина) из сборника П. Валери «Альбом старых стихов» (1920).

*** Речь идет об автобиографическом романе А. Ламартина «Грациэлла» (1852).

**** Apparent rari nantes (лат.) — Редкие пловцы появляются [в пучине огромной] (Вергилий. Энеида. 1, 118).

4

Что происходит на полотне Твомбли? Своеобразный средиземноморский эффект. Однако этот эффект не «застывает» в высокопарности, серьезности, драпированной пышности гуманистских произведений (даже стихотворения таких интеллектуалов, как Валери, заключены в рамки какого-то высшего приличия). Твомбли очень часто вводит в событие неожиданность (аподестон). Эта неожиданность принимает вид несуразности, насмешки, коверкания, как если бы гуманистическая напыщенность внезапно сдулась. В работе «Ода Психее»* неимоверно благородную торжественность названия «запарывает» пробный чертежик**, скромно помещенный в уголке. В работе «Олимпия» местами присутствует «неуклюжий» карандашный узор, напоминающий детские попытки нарисовать бабочку. С точки зрения «стиля», этого высшего достоинства, чтимого всеми классиками, что может быть дальше от «Вуали Орфея», чем эти неловкие черточки ученика землемера? А «Без названия» (1969) и его серый цвет! Как это красиво! Две тонкие белые линии, протянутые неровно (вновь rarus, японское ма), вполне в духе дзэн-буддизма, если бы над ними не пританцовывали не очень разборчивые циферки, подтрунивающие над благородством этого серого цвета в каком-то черновике для арифметических подсчетов.

Хотя, быть может… именно через такие неожиданности полотна Твомбли обретают чистейший дух дзэн. В самом деле, в практике дзэн существует очень важный опыт, исключающий рациональные методы постижения: это сатори***. В очень несовершенном (из-за нашей христианской традиции) переводе это слово передается как «озарение », иногда, чуть удачнее, как «пробуждение». Наверное, имеется в виду (насколько это могут представить себе непосвященные вроде нас) что-то вроде ментальной встряски, которая позволяет — минуя все известные интеллектуальные пути — достичь буддийской «истины»: истины пустой, отрешенной от форм и причинно-следственных связей. Для нас важно, что достичь дзэнского сатори пытаются при помощи удивительных техник, не только иррациональных, но, что еще существеннее, несуразных, бросающих вызов серьезности, которую мы связываем с религиозным опытом. Это может быть ответ «ни к селу, ни к городу» на серьезный метафизический вопрос или неожиданный жест, нарушающий торжественность ритуала (так, один проповедник в середине молитвы замолчал, разулся, поставил себе на голову башмак и вышел из зала). С помощью таких совершенно непочтительных нелепостей появляется шанс сорвать с разума маску серьезности, которую часто надевает наша добросовестная мысль. Некоторые полотна Твомбли — (разумеется) вне всякой религиозной перспективы — содержат подобные бесцеремонности, встряски, микро-сатори.

К разряду неожиданностей, допускаемых Твомбли, следует отнести и все внедрения письма в пространство картины: всякий раз, когда он что-то прочерчивает, происходит встряска, нарушение живописной естественности. Эти вторжения (скажем для простоты) бывают трех видов. Во-первых — следы разметки, цифры, мелкие уравнения, всё, что создает противоречие между величественной бесполезностью живописи и утилитарностью вычисления. Во-вторых — полотна, где единственным событием является написанное от руки слово. И, в-третьих, характерная для обоих этих вторжений «нетвердая рука»: буква у Твомбли — противоположность инициала или литеры. Она кажется написанной небрежно, но не то чтобы по-детски, ведь ребенок старается, нажимает, выводит, высунув кончик языка, трудится изо всех сил, чтобы освоить шифр взрослых. Твомбли далек от этого, он пишет вяло, кое-как; его рука словно витает в воздухе, а кончики пальцев едва удерживают карандаш, но не от неохоты или скуки, а ради какой-то прихоти, которая в данном случае не позволяет ждать от художника «отменной руки», как в XVIII веке называли переписчиков с красивым почерком (а кто может писать лучше, чем художник?).

Эта «нетвердость» письма Твомбли (неподражаемая: попробуйте ее повторить), несомненно, выполняет пластическую функцию. Но здесь — где о Твомбли говорится не языком искусствоведов — мы хотели бы подчеркнуть другую ее функцию, критическую. Посредством графического письма Твомбли почти всегда вносит в картину противоречие: «скудное», «неловкое», «неуклюжее» заодно с «разреженным» действуют как силы, сопротивляющиеся стремлению классической культуры свести Античность к заповеднику декоративных форм. Аполлоническую чистоту Греции, ощутимую в свечении холста, утренний покой ее пространства «встряхивают» (в этом суть сатори) бесцеремонные каракули. Картина словно противится культуре, отторгая ее выспреннюю речь и впуская только красоту. Было замечено, что, в отличие от Пауля Клее, Твомбли не допускает в своем искусстве никакой агрессивности. Так оно и есть, если понимать агрессивность в западном смысле, как возбужденность сдерживаемого тела, готового взорваться. Искусство Твомбли — это скорее искусство встряски, чем насилия, причем встряска часто оказывается даже более разрушительной: собственно, таков урок некоторых восточных практик мысли и поведения.

* Работа отсылает к одноименной поэме Джона Китса (1819).

** Пробный чертежик — возможно, аллюзия на нейропсихологический тест «сложная фигура» Рея-Остеррита (Rey-Osterrieth), во время которой пациентам предлагается сначала перерисовать сложный рисунок, а затем нарисовать его по памяти. Тест позволяет оценивать различные когнитивные функции, как например, визуально-пространственные, память, внимание и т. д. Тест часто используется для изучения степени когнитивного развития детей, а также при оценке вторичных последствий церебрального поражения или выявлении психических заболеваний.

*** Сатори (япон. 悟り, сатори; кит. 悟, у; санскр. संबोधि, самбодхи — букв. просветление) — в медитативной практике дзэн внутреннее персональное переживание опыта постижения истинной природы человека через достижение «состояния одной мысли» (санскр. дхьяна или япон. дзэн).

5

Греческое слово драма этимологически связано с идеей «делания». Драма — это одновременно то, что делается, и то, что разыгрывается на полотне: ну что ж, «драма», почему бы и нет? Но лично я вижу в творчестве Твомбли два действия или одно двухэтапное действие.

Действие первого типа заключается в своеобразной мизансцене культуры. Происходящее — это «истории», которые идут от знания и, как уже было сказано, от знания классического: пять дней Вакханалии, рождение Венеры, Мартовские Иды, три диалога Платона, какая-то битва и т. д. Эти исторические действия не изображены; они напоминаемы властью Имени. В общем, изображается здесь сама культура или, как сейчас говорят, интертекст, то есть циркуляция предшествующих (или современных) текстов в голове (или руке) художника. Это изображение оказывается совершенно очевидным, когда Твомбли берет прошлые (и освященные, ибо принадлежащие высокой культуре) произведения и множит их «бесконечные отражения»* в своих полотнах: в названиях («Афинская школа» Рафаэля), в фигурках, впрочем, малопонятных, помещенных в углу, словно они важны не своим содержанием, а просто отсылкой (к Леонардо, Пуссену). В классической живописи «то, что происходит» и есть «сюжет» картины, и он часто пересказывает какую-либо историю (Юдифь режет горло Олоферну). А в полотнах Твомбли «сюжет» — это концепт, классический текст «в себе»: концепт, что и говорить, странный, поскольку он является объектом желания, предметом любви, возможно, ностальгии.

Во французском языке сохраняется ценная словарная многозначность: под «сюжетом» [sujet]** произведения может пониматься его «объект» (то, о чем оно рассказывает, над чем предлагает подумать, quaestio*** в старой риторике), а может и человек, который выступает вперед, фигурирует как имплицитный автор того, что сказано (или нарисовано). У Твомбли «сюжет» — это, разумеется, то, о чем полотно говорит, но поскольку этот сюжет-объект [sujet-objet] — всего лишь (написанная буквами на холсте) аллюзия, вся нагрузка драмы переходит на того, кто ее творит: сюжет картины — это сам Твомбли. Однако путешествие «субъекта» на этом не заканчивается. Поскольку искусство Твомбли кажется не особенно технически изощренным — что, конечно же, всего лишь видимость, — то «субъектом» [sujet] полотна оказывается еще и тот, кто на него смотрит: вы, я. «Простота» Твомбли — то, что я называл «Редкостью» или «Неловкостью», — призывает, привлекает зрителя, вызывает в нем желание войти в картину, но не для того, чтобы эстетически потребить ее, а чтобы в свою очередь произвести (вос-произвести), попробовать себя в манере, обнаженность и неловкость которой создают невероятную (и ложную) иллюзию простоты.

Возможно, следует уточнить, что субъекты, рассматривающие картину, разные, и от их принадлежности к тому или иному типу зависит производимое ими (внутренне) высказывание перед рассматриваемым объектом («субъект» — как научила нас современность — всегда конституируется исключительно через свою речь); естественно, все эти субъекты способны говорить перед полотном Твомбли, если так можно выразиться, одновременно (кстати говоря, эстетика как дисциплина могла бы стать наукой, изучающей не произведение в его самости, а произведение, которому зритель или читатель дает выговориться внутри себя: в некотором смысле, типологией дискурсов). Итак, есть множество субъектов, которые рассматривают Твомбли (и тихо шепчут его — каждый про себя).

Есть субъект культуры, тот, кто знает, как родилась Венера, кто такие Пуссен и Валери; этот субъект красноречив, он может говорить легко и без подготовки. Есть субъект специализации, тот, кто хорошо знает историю живописи и может рассуждать о месте, которое занимает в ней Твомбли. Есть субъект удовольствия, тот, кто, оказавшись перед полотном, наслаждается и ощущает что-то вроде ликования, которое, впрочем, неспособен высказать; этот субъект — безмолвен, он может лишь восклицать и повторять: «Как это красиво!» В этом — одно из мелких терзаний языка: мы никогда не сумеем объяснить, почему считаем какой-то предмет красивым; удовольствие порождает некую леность речи, и если мы беремся обсуждать какое-то произведение, то описание наслаждения приходится заменять окольными, более рациональными высказываниями — в надежде, что читатель прочувствует радость от обсуждаемых полотен. Четвертый субъект — это субъект памяти. На холсте Твомбли какое-нибудь пятно сначала кажется мне неудачным, необдуманным и нелогичным; я не понимаю его, однако оно работает во мне без моего ведома. Я отхожу от картины, пятно вновь приходит на ум, заставляет себя вспоминать и твердо помнить; и вот уже всё меняется: постфактум картина делает меня счастливым. То, что я радостно потребляю, есть, по сути, отсутствие: соображение отнюдь не парадоксальное, если вспомнить, что Малларме возвел его в принцип поэзии: «Я говорю: цветок! и <…> идея сама возносится музыкой, сладостная, отрешенная ото всех букетов».

Пятый субъект — субъект производства: тот, кто хочет воспроизвести полотно. Так, сегодня утром, 31 декабря 1978 года, еще темно, идет дождь, всё тихо, я сажусь за свой письменный стол. Я смотрю на «Иродиаду»**** (1960) и ничего не могу о ней сказать, кроме той же банальности: она мне нравится. Но вдруг возникает нечто новое, некое желание: желание сделать то же самое: перейти к другому рабочему столу (уже не письменному), взять краски и писать, рисовать. По сути, речь о живописи может свестись к вопросу: «Вам хотелось бы сделать что-нибудь в духе Твомбли?»

Как субъект производства зритель картины начинает исследовать собственное бессилие и, разумеется, одновременно — рельефно явленную — силу художника. Но еще до того, как попробовать что-то нарисовать, я уже понимаю, что никогда не смогу получить такой фон (или то, что создает для меня иллюзию фона): я даже не знаю, как он сделан. Вот «Век Александра»: о, одна лишь эта розовая черта…! Я никогда не сумею сделать ее такой легкой, разредить пространство вокруг нее, не сумею остановиться, перестать заполнять, продлевать, продолжать, короче говоря, портить. И в этом, в самой своей ошибочности, я познаю всю мудрость, таящуюся в жесте художника. Он удерживает себя от чрезмерности желания; его успех не чужд эротизму Дао: сильное удовольствие — в сдержанности. То же самое и с работой «Вид» (1959): я никогда не смогу владеть карандашом, то нажимать, то отпускать, и не смогу даже научиться, потому что это искусство не подчиняется никакой аналогии, а ductus* (движение, которым средневековый копиист выводил каждую черточку буквы, всегда в одном и том же направлении) происходит здесь совершенно свободно. То, что недоступно на уровне штриха, тем более недоступно на уровне всей плоскости. В картине «Панорама» (1955) всё пространство мерцает как телевизионный экран до появления изображения; однако я не сумел бы добиться подобной неравномерности графического распределения; ведь если бы я постарался сотворить что-то беспорядочное, то у меня бы получился лишь глупый беспорядок. Из этого я заключаю, что искусство Твомбли — это постоянная победа над глупостью линий: сделать умный штрих — вот высшее отличие художника. И в других полотнах я бы так же упорно проваливал рассеяние, «разброс», рассредоточение меток: у Твомбли ни одна черта, кажется, не имеет умышленного направления, но всё в целом таинственным образом управляемо.

В заключение мне хотелось бы вернуться к понятию rarus («разреженное»), которое я считаю в некотором смысле ключом к пониманию искусства Твомбли. Это искусство парадоксально, даже провокационно (если бы не было деликатным) в том смысле, что его лаконичность не торжественна. Обычно краткое кажется собранным: разреженное порождает насыщенное, а насыщенное — затаенное. У Твомбли переход осуществляется иначе: разумеется, здесь есть тишина или, правильнее сказать, очень сдержанное поскрипывание листа, и сам фон оказывается позитивной силой. Обычное для классической фактуры соотношение переворачивается, и черта, росчерк, форма, короче, графическое событие позволяет листу или холсту существовать, означать, наслаждаться: «Бытие дает возможности, — говорит Дао, — а небытие дает их использовать». Черченное таким образом пространство оказывается по-прежнему множественным, но уже несчетным: не в духе ли этого почти невыносимого противопоставления — поскольку оно исключает одновременно множество и единство, рассеяние и центр — следует интерпретировать посвящение Веберна, адресованное Альбану Бергу: «Non multa, sed multum»*? Существуют картины экзальтированные, властные, догматичные; они навязывают товар и приписывают ему тираническую силу культа. Искусство Твомбли — и в этом его нравственность, а также его великая историческая особенность — не стремится ничего заполучить; оно удерживается, плывет, дрейфует между желанием — которое незаметно направляет руку, — и учтивостью, то есть деликатным отказом от любых захватнических поползновений. Если бы мы вздумали определить местонахождение этой нравственности, нам пришлось бы искать ее очень далеко, вне живописи, вне Запада, за пределами вековой истории, на пределе смысла, и заявить, вместе с «Дао дэ цзин»:

Он создает, не присваивая,

Он действует, ни на что не надеясь,

Свершив свое дело, не привязывается к нему,

И, поскольку он не привязывается к нему,

Его дело сохранится.

* Термин mise en abyme или mise en abîme (франц. букв. помещение в бездну) привнесен из средневековой геральдики, где он означал изображение элемента в «сердце» (abîme), то есть в центре герба. В контексте художественного творчества это термин впервые употребляет Андре Жид (1893), но уже в несколько ином значении. Размышляя о «действии сюжета, обращенном на сам сюжет», он, в качестве примера, приводит картины с изображением зеркала, частично отражающего изображаемую в картине сцену, как, например, «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка (1434) или «Менины» Веласкеса (1656). В современном значении «миз-ан-абим» — это рекурсивный принцип, который заключается в уменьшенном воспроизведении фигуры внутри себя самой. В зависимости от установки такое изображение внутри изображения может быть точным или искаженным, полным или частичным. Художник рисует автопортрет, на котором художник рисует автопортрет, на котором художник… и т. д. Выстраивая анфиладу из уменьшающихся, но идентичных фигур, он создает своеобразную перспективу «дурной бесконечности» и, таким образом, раздвигает пространство картины. В упомянутой работе ван Эйка Эрвин Панофски видит «порцию бесконечности», целый мир, который навязывает «приоритет бесконечного пространства над конечными предметами» (1934).

** Существительное sujet обозначает разные и часто не связанные между собой понятия, что приводит к непереводимой игре слов: сюжет, тема, предмет обсуждения; причина, повод, основание; лицо, субъект, а также подданный; в медицине — пациент; и, наконец, в грамматике — подлежащее. Здесь — и далее — автор играет с двумя значениями слова sujet : сюжет и субъект.

*** Quaestio (лат.) — предмет исследования, тема, вопрос, проблема.

**** У С. Малларме есть поэма под названием «Иродиада».

***** Ductus (лат.) — здесь: рисунок, начертание, форма (букв).

****** Автор цитирует заключительную фразу одиннадцатого чжана «Дао дэ цзин». Этому французскому переложению ближе всего следующие два варианта перевода на русский: «От наличия — корысть, а от отсутствия — польза» (пер. И. Лисевича) и «Бытие создает полезность, небытие — применимость» (пер. Ю. Кана). В тексте — перевод наш.

******* Non multa, sed multum (лат.) — Не многое, но много (то есть не много по количеству, но много по значению).

******** Автор цитирует заключительную часть второго чжана «Дао дэ цзин». Перевод наш.

Барт, Ролан. Сай Твомбли / Ролан Барт. — М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2020. — 72 с. : ил.

Читайте также на нашем сайте:

Майкл Баксандалл. «Живопись и опыт в Италии ХV века»

Мерс Каннингем: «Гладкий, потому что неровный…»

Мерс Каннингем: «Любое движение может стать танцем»

Шенг Схейен. «Авангардисты. Русская революция в искусстве 1917–1935».

Антье Шрупп «Краткая история феминизма в евро-американском контексте»

Марина Скульская “Адам и Ева. От фигового листа до скафандра”